阅读:0

听报道

文 | 平安宏观团队

随着中国经济的持续下行以及影子银行业务转向表内,我国商业银行资本金压力也急剧增加。本报告是我们新时代中国股份制商业银行转型研究系列的第七篇专题,我们分析了我国商业银行资本充足率的总量和结构现状,对比分析了不同类型资本补充工具特点,并对不同的银行如何补充资本金提出对应建议。

我国商业银行资本充足率的总量和结构现状

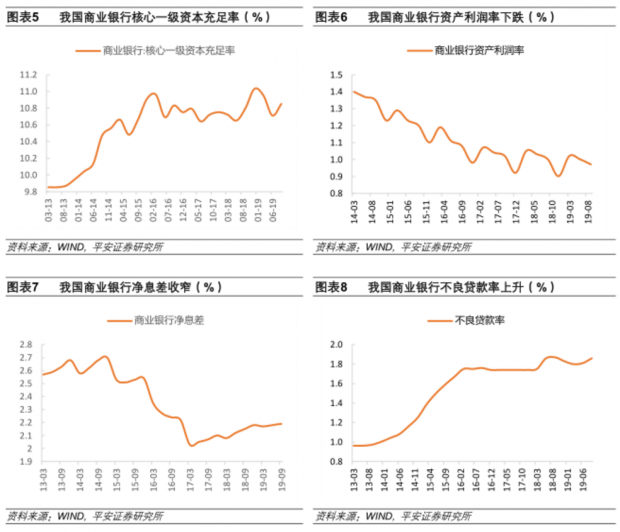

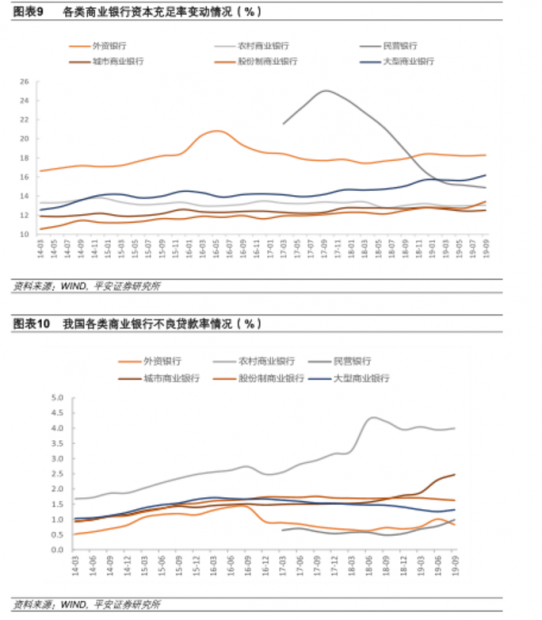

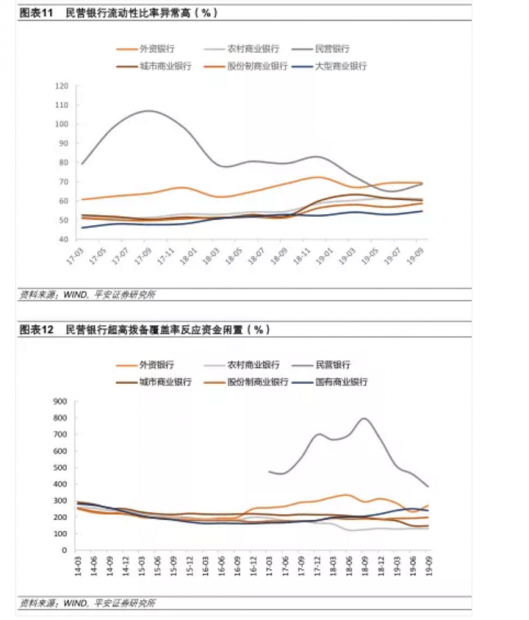

2014年以来,我国商业银行整体的资本充足率变化可以分为“上升——下降——再回升”三个阶段。不同类型的银行,资本充足率变化呈分化特点。外资银行由于风控能力较强、业务受限资金运转较慢,资本充足率最高;大型商业银行由于盈利能力强、资本补充工具多以及风险控制能力强,资本充足率同样较高;股份制商业银行受制于不良贷款率高企,盈利不佳,资本充足率较低,但受益于资本补充工具运用全面,可以维持资本充足率的较快上涨;城市商业银行不良贷款率及盈利能力不佳,适用的资本补充工具匮乏,资本充足率较低且增速较慢;农村商业银行不良贷款率最高,盈利差,适用的资本补充工具少,资本充足率呈现下行趋势;民营银行受益于成立较晚,资金闲置较多,资本充足率异常高企,但随着业务扩张快速下降。

我国商业银行当前亟需补充资本金

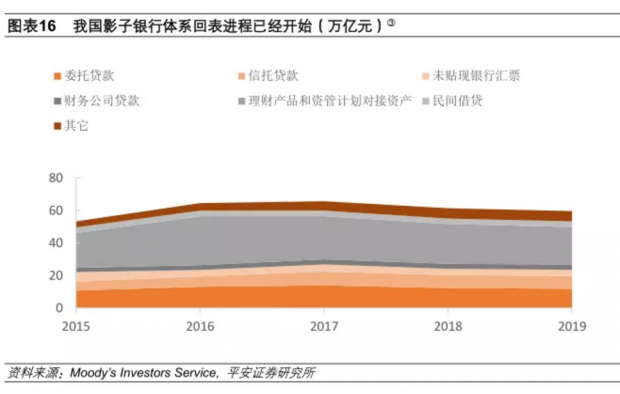

我国商业银行亟需补充资本金,主要源于如下因素:其一,经济持续下行,企业信用风险上升,导致商业银行风险加权资产快速扩张及计提拨备压力增加;其二,影子银行体系回表将会使资本金面临缺口,表外业务监管细化将导致计提拨备压力增加。穆迪测算,2019年上半年核心影子银行资产规模约为23万亿元,若按照100%信用转换系数来计算,同期我国商业银行资本充足率将下降1.86个百分点;其三,不合规的二级资本工具过渡期到期后也将带来每年约1250亿元的资本金缺口。

我国商业银行该如何补充资本金

对于所有的商业银行,首先需要拓展业务提升资产利润率,提高风控能力,降低风险加权资产增速的扩张及计提拨备压力。外源性资本补充工具来看,大型商业银行可以优先考虑可转债、优先股及永续债;股份制商业银行可优先考虑增发,可转债及优先股;城市商业银行优先考虑IPO及二级资本债;农村商业银行则需要提升盈利能力、降低不良贷款率,尝试IPO及主要通过二级资本债提升资本充足率。

同时,应该积极探索资本补充工具的创新。除已经落地的永续债外,转股型二级资本债券、含定期转股条款资本债券和总损失吸收能力债务工具的推出也需重点关注。此外,可以借鉴国外商业银行的资本补充创新工具,如荷兰合作银行2010年发行的高级或有资本票据、2011年发行的非积累优先股,瑞银集团于2012年推出的“延递或有资本计划”以及其他银行发行的反式可转债等。

01 中国商业银行资本充足率的总量与结构变化

1.1 商业银行资本充足率介绍

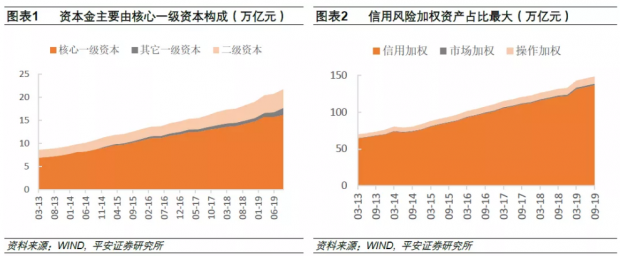

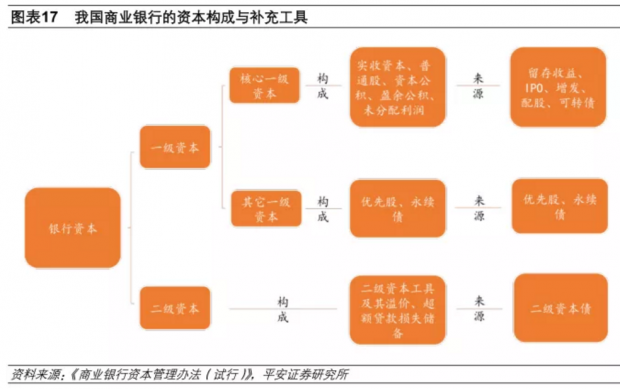

资本充足率的计算方法为:资本充足率=(资本-对应扣减项)/风险加权资产。我国商业银行的资本由一级资本与二级资本组成,一级资本包括核心一级资本与其它一级资本。核心一级资本占总资本的比重超过70%。风险加权资产则包括信用风险加权资产、市场风险加权资产、操作风险加权资产。其中,信用风险加权资产则占到了风险加权资产的90%以上。因此,我国商业银行资本充足率的变动主要由核心一级资本及信用风险加权资产的变动导致。

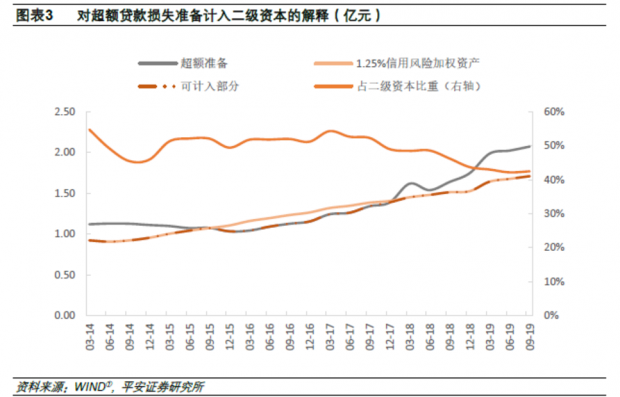

根据规定细分来看,我国商业银行核心一级资本包括:实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本包括:其他一级资本工具及其溢价、少数股东及其溢价。二级资本包括:二级资本工具和超额贷款损失准备。其中,超额贷款损失准备占二级资本比重一直高于40%。

超额贷款损失准备资本可计入部分,指的是商业银行实际计提的贷款损失准备超过最低要求的部分,为100%拨备覆盖率对应的贷款损失准备和应计提的贷款损失专项准备两者中的较大者。但对采用权重法计量信用风险加权资产的商业银行,超额贷款损失准备计入二级资本的数量不得超过信用加权风险资产的1.25%。而对采用内部评级法计量信用风险加权资产的商业银行,超额贷款损失准备计入二级资本的数量不得超过信用风险加权资产的0.6%。

当前我国商业银行资本金情况根据《商业银行资本管理办法(试行)》相关条例进行监管。其中,资本充足率的最低要求为:核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%;另外需要计提2.5%的储备资本以及0-2.5%的逆周期资本,由核心一级资本满足;系统性重要银行还需要计提1%的附加资本。因此,正常时期系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率要求分别为11.5%和10.5%。

1.2 商业银行总体资本充足率及变动情况

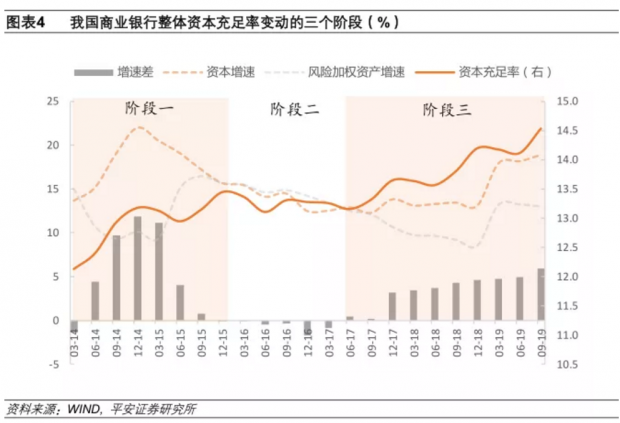

目前我国各类商业银行的资本充足率满足监管要求,整体变化可分为三个阶段。第一阶段为2014年第一季度至2015年第四季度,我国商业银行资本充足率不断提高;第二阶段为2016年第一季度到2017年第二季度,我国商业银行资本充足率整体下行;第三阶段为2017年第三季度到2019年第三季度,我国商业银行资本充足率再次提升。

在第一阶段的八个季度内,我国商业银行资本充足率不断提高,从12.13%上升至13.45%。在这一阶段内,资本增速大于风险加权资产增速,导致了资本充足率的持续上行。虽然经济下行压力明显,导致商业银行资产风险权重上升,进而导致风险加权资产的快速增加,但我国商业银行的盈利能力较强,在资产利润率持续下行的情况下,2015年第四季度依旧能达到1.17%,净息差依旧维持在2.5%以上,对冲掉了风险加权资产的增长,从而保障资本充足率的上行。同时我国商业银行运用各类资本工具共计补充资本金7387亿元(其中:定增51亿元,IPO383亿元,二级资本债3536亿元,优先股2659亿元,境外优先股758亿元,补充核心一级资本434亿元)。

在第二阶段的六个季度内,我国商业银行资本充足率整体下行,从13.45%下降至13.16%。在这一阶段内,资本增速小于风险加权资产增速,导致资本充足率出现下行的情况。2015年后,经济下行的压力进一步显著,逐渐影响到了商业银行的盈利能力:一方面是净息差断崖式下跌,一度跌至2017年第一季度的2.03%;另一方面是不良贷款率维持高位,计提拨备对利润形成压力。盈利能力下降直接对核心一级资本造成影响。与此同时,这一阶段我国商业银行通过资本补充工具补充的资本金总额下滑,共计6910亿元(其中增发423亿元,IPO656亿元,二级资本工具3914亿元,优先股1598亿元,境外优先股310亿元,补充核心一级资本1079亿元)。虽然核心一级资本补充量大幅增加,但不良贷款率依旧维持高位叠加盈利能力的快速下滑,导致核心一级资本充足率的快速下降。自2016年第一季度的10.96%下降至2017年第二季度的10.64%。同时,其他一级资本与二级资本的补充减少,资本充足率整体下降。

在第三阶段的十个季度内,我国商业银行资本充足率不断提高,从13.16%上升至14.54%。在这一阶段内,资本增速大于风险加权资产增速,导致了资本充足率的持续上行。虽然我国各类商业银行的不良贷款率依旧高企,计提拨备压力仍存,资产利润率下行速度有所减缓但仍未回暖,但通过外源性的资本补充工具对资本金进行了大量的补充,共计19509亿元(其中可转债1260亿元,增发1680亿元,IPO465亿元,永续债3150亿元,二级资本工具10561亿元,优先股1825亿元,境外优先股568亿元,补充核心一级资本3405亿元),大于前两个阶段的总和。通过大量资本补充工具的运用,我国商业银行资本增速逐渐稳定,并拉开了与风险加权资产增速的差距,从而保障了资本充足率的上行。

综上,2014年以来,由于经济下行压力增加,我国商业银行风险加权资产快速扩张。2014年第一季度至2015年第四季度,由于我国商业银行盈利能力依旧较好,资本补充工具运用较多,资本扩张速度抵消掉了风险加权资产的扩张速度,资本充足率上行;2016年第一季度至2017年第二季度,由于我国商业银行盈利能力下滑,资本补充工具运用减少,资本扩张速度弱于风险加权资产扩张速度,资本充足率出现下滑;2017年第二季度之后,虽然我国商业银行盈利能力虽然尚未完全回暖,但通过大量运用资本补充工具,资本扩张速度快于风险加权资产扩张速度,资本充足率重新回升。

1.3 当前我国各类商业银行资本充足率及变动情况

我国商业银行包含大型商业银行、外资银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行与民营银行。资本充足率均满足《资本办法》所规定的下限,但是各类商业银行之间差异较大。2014年第一季度至2019年第三季度区间内,商业银行平均资本充足率为13.21%,低于外资银行、大型商业银行和农商行,高于城商行和股份制银行。具体来看,外资银行平均资本充足率最高,达到18.11%,其次是大型商业银行14.38%,再次是农村商业银行13.22%,之后是城市商业银行的12.35%和股份制商业银行的11.91%。

具体来看,外资银行资本充足率最高且呈现平稳上升的趋势,仅在2016年第一、第二季度出现资本充足率大幅上行的情况,但在之后也出现了回落。2014年至今,外资银行资本充足率平均水平为18.11%,相较于商业银行的平均水平稳定保持着4%以上的领先优势,2016年第二季度这一领先甚至达到了7.64%。整体走势呈现先升后降再升的走势,2014年第一季度资本充足率16.61%开始,逐渐上行至2016年第二季度的20.75%,之后则缓慢下行至2018年第一季度的17.43%,之后缓慢上升至2019年第一季度的18.31%。外资银行资本充足率较高的原因,一方面为业务受限导致资金周转较慢,闲置资金较多。根据《中华人民共和国外资银行管理条例(2019年9月修订版)》,我国外资银行相较于其它商业银行:不可发行金融债券;只可买卖政府债券、金融债券、股票以外的其他外币有价证券(其它商业银行可以买卖政府债券及金融债券);不可代理发行、代理兑付、承销政府债券;不可代理收付款项(修订前受限业务更多)。另一方面由于外资银行风险控制能力较强且相对集中于我国经济较为发达的东部地区,面对的主要客户质量较高,因此其不良贷款率一直为我国各类商业银行中的最低。2008-2017年,我国年均不良贷款率最高的地区为四川、山西、青海、内蒙古与吉林,不良贷款率达到2%以上,在这些地区,外资金融机构资产总额占大型商业银行的资产总额的不到1%,青海甚至没有外资金融机构。而经济较发达的地区如北京、上海不良贷款率均低于1%,外资金融机构的与大型商业银行的资产占比则达到5%以上,上海甚至达到29%。

大型商业银行资本充足率相对较高且不断上升。自2014年第一季度至2019年第三季度,大型商业银行的资本充足率整体从12.56%提升至16.18%。其主要原因可能有一下几点:第一,大型商业银行的资本补充能力最强,可以对冲掉相对较高的不良贷款率。这一方面是大型商业银行的业务开展较为完备,盈利能力最强,2014年第一季度至2019年第三季度,大型商业银行的资产利润率平均为1.20%,是我国各类商业银行中的最高值;另一方面,大型商业银行的资本补充工具运用全面,2014年第一季度至2019年第三季度,大型商业银行通过IPO(邮储银行)、定增、优先股、境外优先股、永续债及二级资本工具共计补充资本金1.9万亿,资本补充额度在我国各类商业银行中最大。第二,大型商业银行的风险控制能力提升较快,不良贷款率的下降较为明显。2016年第一季度之后,大型商业银行的不良贷款率自1.72%逐渐下行至1.32%,逐渐低于股份制商业银行与城市商业银行,计提拨备压力减轻。除此以外,由于我国大型商业银行均为G-SIBs,资本充足率的监管更为严格(本文第2章第2节有具体说明),这也在一定程度上倒逼大型商业银行对自身的资本充足率进行了提高。

股份制商业银行资本充足率较低,但保持上升的趋势,自10.55%提升至13.40%。股份制商业银行资本充足率较低的原因可能有以下几点:第一,不良贷款率相对较高。股份制商业银行的不良贷款率在我国各类商业银行中保持较高水平,2014年第一季度至2019年第三季度,我国股份制商业银行的不良贷款率平均为1.42%,高于大型商业银行的1.38%,城市商业银行的1.42%,仅低于农村商业银行的2.68%;第二,盈利能力不足以对冲不良贷款率的高企,股份制商业银行的资产利润率在我国各类商业银行中相对较低,2014年第一季度至2019年第三季度其平均资产利润率为1.02%,低于大型商业银行的1.20%,略高于城市商业银行的0.98%。对此,股份制商业银行通过资本补充工具对资本金进行了补充,保障了资本充足率的上升。2014年第一季度至2019年第三季度,股份制商业银行通过IPO、定增、发行可转债、优先股、境外优先股、永续债及二级资本工具共计补充资本金1.3万亿元,总额仅次于大型商业银行,且资本补充工具应用最为全面。

城市商业银行的资本充足率同样不高,且增速较慢。2014年第一季度至2019年第一季度,我国城市商业银行的平均资本充足率较低,仅高于股份制商业银行,并且于2019年第一季度被股份制商业银行超越。城市商业银行的资本充足率较低且增速较慢可能是由以下几点原因造成的:一是由于其处在快速扩张阶段,资金运转较快:2014年至2017年,其资产增速达到20.75%,同期大型商业银行仅为9.35%,股份制商业银行仅为12.92%,外资银行仅为5.34%;二是由于盈利能力不足:2014年第一季度至2019年第三季度,其资产利润率仅为0.98%,仅高于外资银行与民营银行;三是风险控制能力不足,不良贷款率在2018年第三季度后快速攀升:2014年第一季度至2018年第三季度,城市商业银行的不良贷款率均值为1.30%,仅高于外资银行及刚刚成立的民营银行,然而2018年第四季度开始,其不良贷款率升高至1.79%并逐渐上行,这一比率高于除农商行外的所有商业银行。四是资本补充工具的运用保证了其资本充足率的上行:2014年第一季度至2019年第三季度,城市商业银行通过各类资本补充工具共计补充资本金7898亿元。

农村商业银行是唯一资本充足率呈现震荡下行的银行种类。自2014年第一季度至2019年第三季度,农商行的资本充足率自13.29%逐渐下跌至12.05%。影响农村商业银行资本充足率的主要因素是不良贷款率的高企及盈利水平较弱,2014年第一季度至2019年第三季度,农商行的不良贷款率一直是各类商业银行中的最高值并且同平均水平的差值持续走阔,且2017年以来农商行拥有最高的净息差:2.86%,高于第二位的大型商业银行0.78个百分点,但资产利润率却低于大型商业银行0.06个百分点。这可能是两方面原因导致的:一方面,农村商业银行正处在快速扩张阶段,行业不集中未形成规模效应,导致经营成本较高,对资本金形成了损耗。2014年至2017年,农村商业银行的资产增速一直是各类商业银行中的最高值,而农商行的资产占商业银行总资产的比重也自2014年的8.56%上升至12.06%,与此相对的,其平均亿元资产所需雇佣的员工数(从业人员总数/总资产)也是最高的,2017年为2.54人每亿元,经营成本高企。另一方面,农村商业银行的资本补充工具运用能力较弱:2014年第一季度至2019年第三季度,农村商业银行通过IPO,发行可转债、优先股、境外优先股共计补充一级资本442亿元,而通过二级资本工具补充二级资本1614亿元。不仅总体数额较小,而且主要补充的是二级资本,一级资本补充较少。

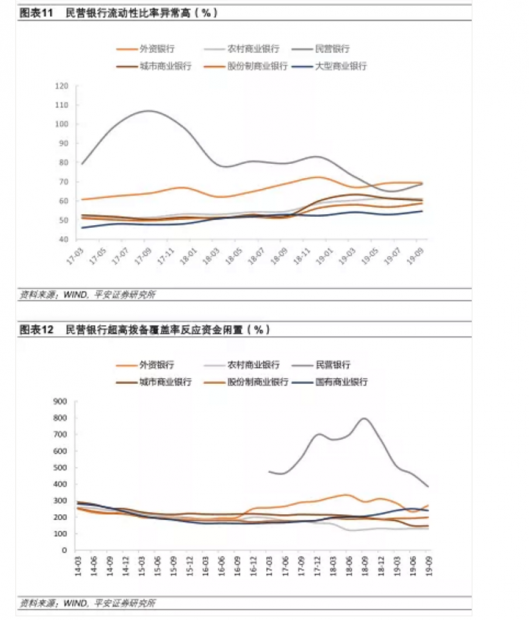

民营银行则较为特殊,其资本充足率呈现倒“v”型走势。2017年第一季度,民营银行资本充足率为21.54%,后快速攀升至2017年第三季度的24.98%这一最高点,之后则迅速下跌,至2019年第三季度,民营银行的资本充足率已跌至14.87%并被外资银行及大型商业银行反超,整体跌幅近10%。这是由于民营银行处于刚刚开业的特殊阶段导致的,自2015年3月26日我国第一家民营银行温州民商银行正式开业以来我国民营银行法人数增加至18家,平均开业年限不足3年。因此,其资本较为充足,且不良贷款总额较低。另一方面,其高资本充足率并非正常状态,仅仅是起步阶段,资金运用效率不高的特殊情况。参考同期流动性比率以及拨备覆盖率可以发现,民营银行流动性比率及拨备覆盖率同样非常高,这反映出其资金运转周期较长,存在闲置资金的情况。随着业务扩张,资金运转效率提高,资本充足率必然下行,叠加其主要服务对象为信用风险较大的中小微企业,其资本充足率的下行速度较高是必然结果。

综上,我国商业银行资本充足率整体呈现震荡上行趋势而仅有民营银行与农村商业银行呈现下行趋势。外资银行由于资金运转较慢且风控能力较强保持着最高的资本充足率,大型商业银行由于资本补充能力较强及风险控制能力较好,资本充足率较高且逐渐上行;股份制商业银行受制于不良贷款率的高企资本充足率相对较低,但优秀的资本工具运用能力保障了资本充足率的上升;城市商业银行由于资金运转较快且盈利及风控能力不足导致资本充足率较低;农村商业银行由于经营成本较高,且资本补充工具运用能力较差导致资本充足率较低且持续下行;民营银行由于刚刚成立不久,资金存在闲置情况因此资本充足率较高,并随着业务开展快速下行。

02 国际监管机构的资本充足率要求与我国调整

2.1 我国根据巴塞尔协议Ⅲ进行了调整

2.1.1 巴塞尔协议Ⅲ的变动

2008年全球金融危机之后,巴塞尔委员会在巴塞尔协议Ⅱ的基础上,分两步推出了巴塞尔协议Ⅲ。第一步为2010年9月发布《巴塞尔协议Ⅲ:更具弹性的银行和银行系统的全球监管框架》并要求各国自2013年1月1日起执行。新版协议提高了对资本质量的要求,扩大了监管范围并引入了流动性和杠杆率等指标;第二步为在2010年版巴塞尔协议Ⅲ的基础上不断修订,直到2017年12月,巴塞尔委员会推出《巴塞尔协议III:危机后的改革》,对风险监控与杠杆率进行了进一步修正,巴塞尔协议Ⅲ整体框架最终完成。

资本金方面,2010年版巴塞尔协议Ⅲ将资本进行了重新分类,并将各级资本充足率的要求进行了上调:在资本分类方面,取消了巴塞尔协议Ⅱ的核心资本与其他资本的分类,转而使用核心一级资本、其他一级资本与二级资本的分类方法。同时,将核心一级资本的最低充足率要求设置为4.5%,相较于原核心资本充足率最低要求的4%上调了0.5个百分点,而一级资本(包含核心一级资本与其他一级资本)的充足率要求为6%,资本充足率(包含一级资本与二级资本)要求为8%。同时,提出了资本防护缓冲这一概念,要求各国银行除了资本充足率外,另增设不低于风险资产2.5%的资金以作风险缓冲。同时还要求各国根据自身情况决定是否增设0%-2.5%的逆周期资本缓冲区间。2011年11月,巴塞尔委员会额外颁布了《全球系统重要性银行的评估方法和额外的损失吸收要求》,要求全球系统重要性银行额外提高1%的附加资本。

另外,2010年版巴塞尔协议Ⅲ对风险加权资产的计量手段进行了改善。对市场风险、资产证券化风险和交易对手信用风险的计量方法进行了重构,引入正常VaR与压力VaR,提高了资产证券化交易风险暴露的风险权重。

由于2011年巴塞尔协议Ⅲ对于各类信用风险提供了多种计量方法,客观上为银行提供了选择空间,而各银行对于同一借款主体测算的违约概率又存在差异,因此各银行间的资本充足率不存在可比性。于是,巴塞尔委员会推出了2017版的巴塞尔协议Ⅲ,对信用风险的计量方法进行了改进,重新划分了资产类别,并且更新了风险权重。首先,2017版巴塞尔协议Ⅲ对于标准法的风险敏感性和可用性进行了提高:将房地产风险暴露单独列出并细化风险权重的设置;提出了标准信用风险评估方法(Standardized Credit Risk Assessment Approach, SRCA),要求各银行减少对外部评级的依赖;将原有的操作风险计量方法由三种简化为一种,从而提高商业银行资本充足率的可比性。其次,2017版巴塞尔协议Ⅲ对内部评级法的使用范围进行了限制,并设置了参数底线:对于金融同业、大型企业和股权投资不得使用内部评级法,对于中小企业和零售风险依然鼓励采用高级内部评级法;同时规定了内部评级法的最低参数,如企业风险暴露的违约参数概率不得低于0.05%。最后,设置资本底线,即风险加权资产通过内部模型法得到的测算值不得低于标准法测算值的72.5%。

2.1.2 我国根据巴塞尔协议Ⅲ做出的调整

根据巴塞尔协议Ⅲ的要求,2012年6月8日,中国银监会(现银保监会)发布了《商业银行自办管理办法(试行)》(以下简称《办法》),并于2013年1月1日起实施。对于巴塞尔协议Ⅲ提出的资本充足率要求,《办法》对于我国的商业银行资本管理做出了以下几点重要改变:

首先是规定了我国商业银行的最低资本要求:核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%;同时,规定了储备资本要求和逆周期资本要求,储备资本要求为2.5%,逆周期资本要求为0-2.5%;对于系统重要性银行,另行规定了1%的附加资本要求。除核心一级资本充足率要求高于巴塞尔协议Ⅲ的要求0.5个百分点之外,其它要求与巴塞尔协议Ⅲ一致。《办法》实施后,正常时期系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率要求分别为11.5%和10.5%。

其次是严格明确了各类资本工具的合格标准,提高了资本工具的损失吸收能力。其中最为重要的是要求资本工具必须含有减记或转股条款,这意味着我国商业银行在《办法》实施之前所发行的大量次级债与混合资本债将不再符合相关资本工具的要求。

第三点是扩大了资本覆盖风险范围。包括信用风险、市场风险和操作风险,并明确了资产证券化、场外衍生品等复杂交易性业务的资本监管规则,引导商业银行审慎开展金融创新。

第四点是对商业银行实行差异监管。根据资本充足率水平将商业银行分为四类,对满足最低资本要求但未达到其他层次资本要求的商业银行进行细分,明确了对各类银行的相应监管措施,提升资本约束的有效性。同时,重新设计了各类资产的风险权重。下调了小微企业贷款和个人贷款的风险权重,下调了公共部门实体债权的风险权重,上调了商业银行同业债权的风险权重。

而后,2012年12月7日,我国为《办法》的实行设立了过渡期。从2013年1月1日起,商业银行要达到最低资本要求;国内系统重要性银行还应满足附加资本要求。过渡期内,逐步引入储备资本要求,商业银行应达到分年度资本充足率要求;期间,如需计提逆周期资本或监管部门对单家银行提出第二支柱资本要求,将同时明确达标时限,商业银行应在规定时限内达标。

2017年版巴塞尔协议Ⅲ的改革措施并非强制各成员国执行,但我国依旧根据新的改革措施做出了调整:各商业银行分批次实施风险加权资产高级计量方法,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行与招商银行作为首批试点。对于符合监管要求的公司信用风险和零售风险暴露采用内部评级法、对市场风险采用内部模型法、对操作风险采用标准法,对于模型法未覆盖的信用风险和市场风险,再采用权重法或标准法计量风险。查阅2018年上述商业银行的年报,其风险加权资产的测算结果均高于“标准法测算值的72.5%”这一资本底线。

总体而言,我国根据巴塞尔协议Ⅲ的资本金监管要求对具体管理标准进行了调整,并根据我国国情设置了过渡期。当前我国各商业银行已完成过渡,达到了巴塞尔协议Ⅲ的相关标准。

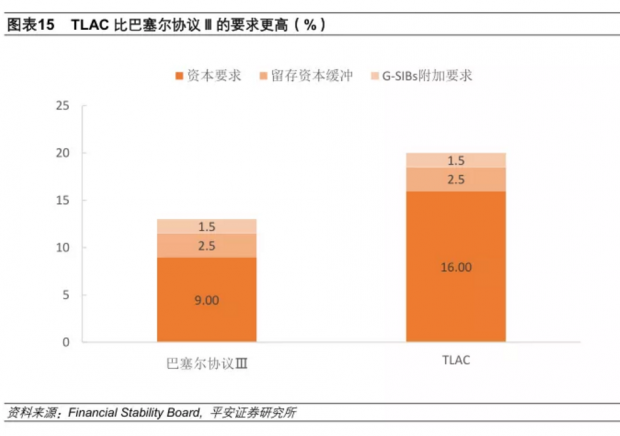

2.2 金融稳定理事会推出的总损失吸收能力框架对我国大型银行提出更高要求

针对全球系统重要性银行 (Global-Systemically Important Banks, G-SIBs),金融稳定理事会 (Financial Stability Board, FSB) 于2014年11月推出了总损失吸收能力 (Total Loss-absorbing Capacity, TLAC) 这一监管框架。TLAC相较于巴塞尔协议Ⅲ有着更高的资本金监管要求。

2008年的全球性金融危机证明了大型金融机构的全球性影响力,产生了“大而不能倒”的现象。于是,为了保证G-SIBs能够在进入处置程序时能够有足够的资本与合格的债务工具进行缓冲从而能够维持运营,同时避免出现危机从而危及全球金融市场或者动用大量财政资金进行挽救,FSB推出了TLAC监管框架来对G-SIBs进行更高要求。2015年11月,二十国集团在土耳其安塔利亚领导人峰会上就TLAC的具体标准达成一致,并出台了《关于处置中的全球系统重要性银行损失吸收和资本结构调整能力原则:总损失吸收能力(TLAC)清单》(Principles on Loss-absorbing and Recapitalization Capacity of G-SIBs in Resolution: Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet)作为正式的原则和条款清单。

就资本金而言,TLAC的要求比巴塞尔协议Ⅲ更高。TLAC与风险加权资产的比率于2019年1月1日不低于16%,2022年1月1日之后不低于18%(信用债/GDP比值低于50%的发展中国家可以推迟6年执行此标准)。此比率不包括巴塞尔协议Ⅲ中的资本缓冲(即2.5%的资本防护缓冲、0%-2.5%的逆周期资本缓冲与G-SIBs的1%-2.5%的附加资本要求),而我国当前对于2.5%资本防护缓冲的要求是由核心资本满足,即在计算资本充足率时将此部分计入核心资本。因此,TLAC的要求在加入资本防护缓冲之后,将提升至18.5%与20.5%,加入G-SIBs的附加资本要求后,我国中国银行、中国建设银行与中国工商银行将需要附加1.5%的附加资本,TLAC比率将达到20%与22%,中国农业银行将需要附加1%的附加资本,TLAC比率将达到19.5%与21.5%。同时,在TLAC框架下,债务工具占比不能低于三分之一。也就是在2019年初不能低于5.33%,2022年初不能低于6%。

当前,我国列为G-SIBs的有四家银行:中国银行、中国工商银行、中国农业银行与中国建设银行。虽然我国作为新兴市场国家,拥有推迟6年实行TLAC标准的权利,但是按照FSB的统计口径,我国的信用债/GDP比值已于2017年末逼近50%,因此,我国很有可能会被迫提前执行TLAC框架。然而,我国这四家G-SIBs仅有资本类工具符合TLAC标准,尚未发行过符合TLAC要求的非资本类TLAC债务工具。且国内债券市场机构投资者类型较为单一、基础较为薄弱,考虑到银行间互持TLAC债务工具需要从资本中扣减,如果在短期内对相关债务工具进行发行,我国四家G-SIBs面临的资本缺口可能会进一步增大。

除了G-SIBs之外,对应TLAC的要求,我国同样提出了国内系统重要性银行的概念。2018年11月27日,由人民银行、银保监会及证监会三部门联合印发了《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》,要求各部门积极推动相关实施细则尽快出台。可以预见的是,在资本充足率等方面,国内系统重要性银行将面临更为严格与持续的监管准则,并将对公司治理架构提出更高要求。我国部分商业银行对此已做出反应,如招商银行2017年3月发布的《招商银行股份有限公司2017-2019年资本管理规划》表示,其将预留2个百分点的资本充足率缓冲,在2018年底将资本充足率达到并保持在12.5%以上,以应对可能到来的国内系统重要性银行的附加资本要求情况。

总体而言,我国为了应对即将到来并可能提早实施的TLAC监管框架,对我国G-SIBs提出了进一步的监管要求。同时,针对规模较大的银行,自行尝试设立国内系统重要性银行管理框架对其进行更为严格的监管,具体政策依旧在等待落实阶段。对我国规模以上的商业银行来说,这意味着资本补充压力增加。一方面,我国已被列为G-SIBs的大型商业银行面临被迫提前执行TLAC监管框架的可能;另一方面我国部分规模以上商业银行可能会被列为G-SIBs从而面临更高的资本金监管要求;第三方面,在我国的国内系统性重要银行落实之后,我国尚未面临被列为G-SIBs压力的规模以上商业银行也可能需要满足国内系统性重要银行的要求。

03 我国商业银行当前亟需补充资本金

虽然我国商业银行当前满足监管标准并存在相应的缓冲区间,但由于经济下行压力增加、业务回表以及不合规的二级资本补充工具面临到期问题,我国商业银行依旧面临着很大的资本金补充压力。

3.1 经济下行压力导致风险加权资产增速上升及计提拨备压力增加

当前我国经济下行压力增加,这可能会从以下三个方面对商业银行的资本充足率造成影响:一是企业面临的经营压力增加,违约风险提升;二是监管趋严加剧企业暴雷的可能性;三是国家力推普惠金融、中小企业融资导致信贷配置风险上升。前两方面主要通过不良贷款率的上升趋势造成商业银行增加计提拨备的压力,从而导致资本金的损耗。而第三方面则可能通过风险加权资产的快速扩张导致资本金出现相对短缺。

3.2 行业监管加强,部分表外业务风险分类细化与影子银行回表

随着行业监管不断加强,影子银行体系的回表进程加快可能会造成商业银行资本金的规模不足。根据穆迪投资者服务公司的《中国影子银行季度监测报告》[1]来看,2019年上半年核心影子银行资产规模约为23万亿元,若按照100%信用转换系数来计算,同期我国商业银行资本充足率将下降1.86个百分点至12.26%。

同时,对于包含部分影子银行业务在内的表外业务监管趋严,同样将会为商业银行资本充足率带来压力。一方面,新的监管规则将会造成表外业务对资本金要求的上升。2019年4月30日,银保监会发布《商业银行金融资产风险分类暂行办法(征求意见稿)》(以下简称新《办法》),对表外业务的风险分类进行了进一步细化。如果新《办法》最终落实,我国商业银行的表外业务对资本充足率的影响将不仅局限于提升风险加权资产从而资本金要求增加,还会通过计提拨备导致资本金的损耗。另一方面,表外业务监管加强会造成商业银行的盈利能力有所下滑。如2017年我国推进的“三三四十”行动对银行业乱象进行了专项治理,各级监管机构发现问题近6万个,涉及金额17.65万亿元。银行内部套利机会减少,不当交易受到打压,绕道信贷难以拓展。随着监管的逐渐加强,商业银行的盈利能力可能出现下降。

3.3 不合规二级资本工具面临到期

我国二级资本补充工具存量中依旧存在大量不满足我国当前标准的二级资本债。2013年初,《商业银行资本管理办法(试行)》开始实行,其对于二级资本补充工具的要求更加严格,较为重要的一条是:必须含有减记或转股条款。然而,各商业银行于2013年之前发行的次级债或混合资本债均不包含相应条款,并且存量巨大。为了稳定银行体系,我国设置了相应的过渡期:“商业银行2010年9月12日前发行的不合格二级资本工具,2013年1月1日之前可计入监管资本,2013年1月1日起按年递减10%,2022年1月1日起不得计入监管资本……商业银行2010年9月12日至2013年1月1日之间发行的二级资本工具,若不含有减记或转股条款,但满足本办法附件1[1]规定的其它合格标准,2013年1月1日之前可计入监管资本,2013年1月1日起按年递减10%,2022年1月1日起不得计入监管资本。”[2]截至2018年底,不合规二级资本工具依旧部分计入二级资本中,存量约为5000亿元。在2022年后,此类二级资本工具将不能继续计入二级资本中。因此,为了维持当前二级资本水平,商业银行每年约面临1250亿元的缺口,相应缺口会为我国商业银行的二级资本补充带来压力。

04 我国商业银行资本补充工具与建议

4.1 当前我国商业银行的资本补充工具对比

对应核心一级资本,我国商业银行当前补充工具有:留存收益、IPO、增发、配股和可转债。对应其它一级资本,我国商业银行当前补充工具有:优先股和可转债。对应二级资本,我国商业银行资本补充工具有:二级资本债。

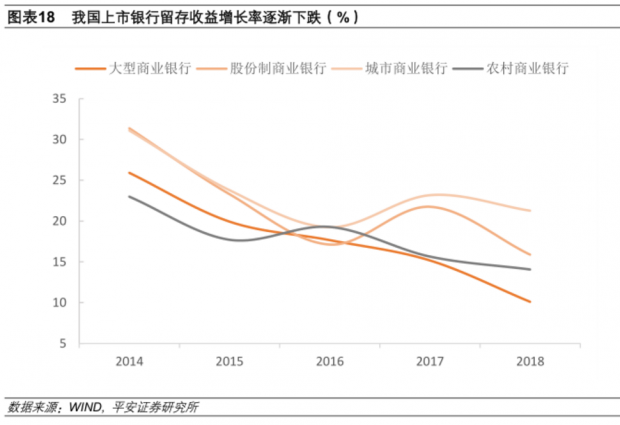

留存收益,即从净利润中提取的部分收益进行转增,其优势在于:融资成本较低,是我国商业银行的主要核心资本补充工具。就各类商业银行而言,留存收益都是必须使用的资本补充方式。然而,当前来看,由于我国商业银行净息差不断收窄,商业银行利润增长压力增大,留存收益增速逐渐放缓。2014年至2018年,我国各类商业银行留存收益增速逐年降低,2014年,大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行与农村商业银行留存收益增速分别为25.92%,31.39%,31.10%与22.99%,到2018年,留存收益增速下跌至10.10%,15.88%,21.27%,14.07%。由于留存收益的资本补充能力逐渐下降,各商业银行需要及时运用其它资本补充方式。

IPO,即首次公开募股,其优势在于:可以大规模补充银行资本,但IPO不能作为常用的资本补充工具来补充资本金,同时,IPO的门槛较高,我国商誉较好、规模较大的商业银行已基本完成IPO。对于规模较小的城市商业银行与农村商业银行而言,通过IPO进行资本补充暂时较为困难。就A股来看,2010年8月18日光大银行上市后,直到2016年8月2日江苏银行上市前均无商业银行上市。包括邮储银行在内的20家随后上市的商业银行共通过IPO募集资金1046亿元。而H股来看,2013年1月1日后共计18家商业银行上市,共募集资金1409亿元。相较于其它资本补充方式,IPO不能作为常规资本补充工具来使用。同时,相对较有实力的商业银行已大多上市完成,2013年后的新增A股上市银行均为城商行(10家)与农商行(7家),而H股上市的银行除两家股份制商业银行外(光大银行,浙商银行),同样均为城商行(14家)与农商行(2家)。

配股:2013年后仅招商银行于2013年9月3日配股275.25亿元。

增发的优势在于:可以较大规模补充银行资本;筹资限制较少。其劣势在于:会摊薄原股东的权益,因而难以作为常规工具使用;增发可能被投资者视为核心资本金不足的信号而导致股价下跌。同时,对于大部分的中小银行来说,由于本身对投资者的吸引力不足,通过增发进行资本补充较难。我国2013-2019年共有12次增发,共计募集资金2549亿元。其中有1家大型商业银行(中国农业银行)进行过1次增发;5家股份制商业银行(华夏银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、平安银行)共计8次增发,其中浦发银行与平安银行均进行过两次增发;3家城市商业银行(北京银行、南京银行、宁波银行)进行过3次增发。

可转债的优势在于:利息较低且期限灵活性强。其劣势在于:门槛较高,仅适用于上市银行;由于股市的不确定性,转股时可能造成损失;补充周期较长,这一方面是因为审批流程繁琐,需要银保监会、证监会和交易所批准,发行准备周期至少需要9个月,如2017年3月上市的光大银行可转债从公告预案到发行耗时近一年;另一方面是因为相关政策规定可转债发行之后6个月内不能转股。2017年光大银行发行我国第一只可转债以来,我国商业银行共计发行9只可转债,总计发行金额1278亿元。其中包含4家农商行,3家股份制商业银行,2家城市商业银行。

优先股的优势在于:无到期日,无需偿还本金,并且一般而言不会对普通股股东造成影响。其劣势在于:优先股股利不可税前扣除,导致其融资成本较高;不具有投机性,市场购买意愿较低;非上市商业银行发行优先股较为繁琐,需在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票。因此,优先股的发行依旧对于中小银行而言较为困难。我国商业银行目前境内优先股共计发行7161.5亿元,涉及19家银行。H股发行人民币优先股185亿元,美元优先股214.07亿美元,欧元优先股6亿欧元。按发行当日中间价计算,美元优先股折合人民币共计1404.71亿元,欧元优先股这个人民币共计45.86亿元,人民币优先股共计185亿元。2019年7月19日,银保监会发布《中国银保监会 中国证监会关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见(修订)》(银保监发〔2019〕31号)。修订后,股东人数累计超过200人的非上市银行,在满足发行条件和审慎监管要求的前提下,将无须在“新三板”挂牌即可直接发行优先股。拓宽了非上市银行的融资渠道。

永续债是指没有规定到期期限,债权人不能要求清偿但可按期取得利息的一种债券。其优势在于无赎回期限,可以稳定补充资本;发行主体无固定限制。其劣势在于发行流程较为复杂且相应监管机制尚未完善;并且由于期限较长,对部分投资主体,如银行,吸引力不足;仅能补充其它一级资本。同时,由于永续债及相关政策落地不久,我国商业银行目前尚未将其作为主要资本补充工具,仅仅部分实力较强的大型商业银行与股份制商业银行进行了永续债的发行。2019年1月30日,中国银行400亿永续债作为第一只永续债上市之后,截至2020年2月1日,我国商业银行永续债已有17只上市,其中大型商业银行6只,发行总额3200亿元;股份制商业银行7只,发行总额2350亿元;城市商业银行4只,发行总额216亿元。

二级资本债的优势在于:发债程序简单,灵活性强;不会稀释现有股东股权;融资成本较低。而其劣势在于:其本质依旧是需要还本付息的债券,因此不能作为稳定的长期资本补充。对于各类商业银行而言,二级资本债都是适用的资本补充工具,但只能够补充二级资本。截至2020年2月1日,我国商业银行共计发行二级资本债441只,总计发行金额1.9万亿。其中大型商业银行共计发行8200亿元,股份制商业银行共计发行5051亿元,城市商业银行共计发行4214亿元,农村商业银行共计发行1582亿元。另有外资银行发行二级资本工具4只,总计发行金额55亿元。相较于一级资本补充工具,我国二级资本补充工具的应用更为活跃。其发行规模近一级资本补充工具的1.2倍。

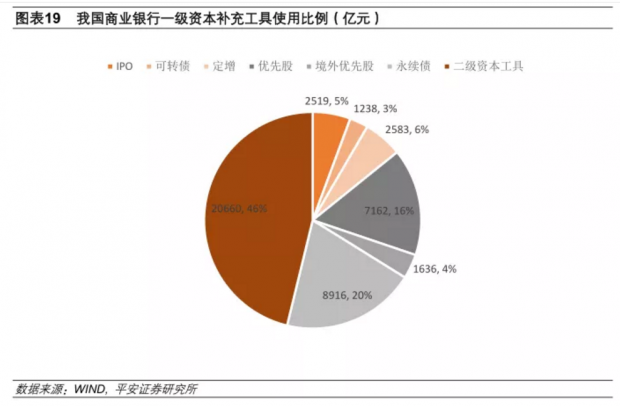

2013年至今,一级资本来看,除留存收益外,资本补充额度最大的是优先股,其次永续债,第三是定增,IPO第四,可转债资本补充额度最小。具体来看,优先股共计补充资本金7162亿元,占到2013年至今资本补充工具发行总额的43%。尽管2019年才刚刚开始永续债的发行,但由于发行主体主要是实力较强的大型商业银行与股份制商业银行,其资本补充总额较大,总计发行总额3150亿元,占发行总额的19%。而定增的发行主体除大型商业银行与股份制商业银行之外,还包括城市商业银行,共计发行总额2584亿元,占资本补充工具发行总额的15%。IPO与可转债的融资主体则均以城商行与农商行为主(仅H股IPO光大银行与浙商银行),两种融资方式分别募资共计2558和1260亿元,占比为15%和8%。

4.2 不同银行分类补充,补充工具犹待创新

4.2.1 不同类别商业银行的资本补充工具应用建议

对于所有商业银行来说,留存收益都是最核心的内源性资本补充方式。因此,商业银行需要开源节流以提升留存收益的可能。一方面尝试新的业务范围;一方面增强非传统业务竞争力,健全对于理财子公司的管理机制,在风险可控的条件下增加归母利润;另一方面提高经营效率与管理水平,减少非必要成本支出。

对大型商业银行来说,核心一级资本充足率及资本充足率均较高,补充资本时优先考虑稳定的资本补充工具,同时可以将资本补充的重点转为其它一级资本及二级资本。因此优先股及永续债是较为合适的资本补充工具,尤其是列为G-SIBs的大型商业银行,可以通过自身的影响力发行境外优先股。

股份制商业银行当前资本充足率较低,因此需要短期内进行资本补充。短期内需要选择更加灵活的资本补充工具,因此可转债及增发是不错的选择。在资本充足率得到补充后,优先股同样是不错的选择。

城市商业银行需要重点补充一级核心资本,因此,应以IPO为主,增发为辅,对于已在A股上市的城商行,可以适时考虑H股上市。在完成上市流程后,可以考虑可转债来补充核心一级资本。而相较于优先股,永续债的发行门槛更低,对于城市商业一行来说是更为可行的其他一级资本的补充方式。

农村商业银行则面临较为窘困的境地,一方面资本补充压力大,另一方面自身竞争力不强,在市场条件下发行的资本补充工具吸引力较低。因此,首要任务是在风险可控的条件下扩大资产规模,形成规模效应,降级经营成本,并尽快通过二级资本工具对自身的二级资本充足率进行补充,从而提高资本充足率。

4.2.2 积极探索资本补充工具的创新

2018年3月,人民银行等五部委联合发布了《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》,明确提到四类新型资本补充工具,除已经落地的永续债外,转股型二级资本债券、含定期转股条款资本补充债券、总损失吸收能力债务工具的推出需要重点关注。此外,对于外源性资本补充工具,有部分外国商业银行资本补充工具可以作为创新参考。

高级或有资本票据(Senior Contingent Notes, SCN),按照巴塞尔协议Ⅲ的要求,可以补充二级资本。与常见的或有可转工具证券(Contingent Convertible Securities, CoCos)不同,荷兰合作银行2010年发行的高级或有资本票据可以按照75%:25%的比例将面值转换为普通股和现金。因此,对于投资者来说,承担的本金损失风险较完全转换为普通股而言更小,增强吸引力。

非积累优先股(Non-cumulative Preference Shares, NPS),按照巴塞尔协议的要求,可以补充其它一级资本。由荷兰合作银行于2011年发行。非积累优先股的特点是,股息违约风险由投资者承担。当银行盈利能力下降,导致当年优先股股息派发不足时,不将所欠股息部分累积到下一年。相较于普通优先股,非积累优先股更加灵活,但需要通过更高的股息吸引投资者。

反式可转债(Reverse Convertible Bond, RCB),按照巴塞尔协议Ⅲ的要求,可以补充其它一级资本。反式可转债是给投资者提供高额的票面利率,从而令其同意将是否转股的权限让渡给银行,由银行决定是否进行转股的债券。相较于普通可转债,反式可转债对于银行而言成本更高但更加灵活,且不易引起转股后大规模的抛售动作。20世纪80、90年代,反式可转债在欧美十分流行,对中小投资者具有较强的吸引力。

对于内源性资本补充工具,可以参考瑞银集团于2012年推出的“延递或有资本计划(Deferred Capital Contingent Plan, DCCP)“。这是一项具有“递延”、“或有”和“资本”3个特征的薪酬激励机制。“递延”是指将员工当期绩效奖金以附加票息的方式进行延迟支付;“或有”是指递延支付的奖金及票息依赖于锁定期内银行相关指标的表现(如利润、资本充足率),只有当相关条件满足时,激励才能兑现;“资本”是指在锁定期内,递延支付的绩效奖金可计入银行资本。DCCP帮助改善了瑞银集团的税前利润与资本充足率。

注:本文为平安证券宏观团队“新时代中国股份制商业银行转型研究”系列第七篇,转载请务必注明出处。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号