注:本文作为卷首文章发表于《当代亚太》2023年第1期,转载请务必注明出处。为方便阅读,此版本省略了实证研究部分、脚注与参考文献。全文请参加中国知网。文章仅反映作者本人的学术观点。

内容提要:贸易失衡是否会引发国家冲突,本文基于全球范围内的国际冲突事件数据,实证研究此问题,并从多个维度挖掘了贸易失衡引发军事冲突的根源。研究结果显示:伴随贸易失衡的加剧,贸易伙伴之间军事冲突爆发的可能性显著增加。在利用工具变量处理内生性并进行稳健性检验之后,本文的基本结论仍然成立。对影响根源的检验显示,逆差国更有可能成为冲突的发起者;就国内层面而言,逆差国的政治周期和经济周期扮演了重要角色,当执政者面临更大的国内政治竞争、本国就业形势不断恶化时,贸易赤字往往成为冲突的触发器;国际层面,国家之间意识形态和政治体制、文化观念等因素差异并非问题的根源,而顺差国经济规模的不断增长、与逆差国背道而驰的外交政策、尤其是科技领域的赶超使得失衡双方的矛盾不断加剧,以失衡为特征的国际贸易不再被认为是“双赢”并最终推动贸易伙伴走向了军事对抗。此外,异质性分析显示,当两国存在历史仇恨或地理相邻时,贸易失衡的边际效应显著提升;当存在超级大国且该国为贸易失衡的逆差方时,军事冲突爆发的风险也更大;即使签订自贸协定甚至联盟亦不能有效抑制贸易失衡的影响;同时,相比更加激烈的战争,中低级别冲突发生的概率更高;而贸易失衡所诱发的军事行动更多的以改变目标国现行的政治经济制度甚至推翻执政当局为目的。

一、引言

当今全球贸易不平衡问题日益紧迫,顺差国和逆差国之间持续多年的争论愈演愈烈,欧美发达国家正在滑向保护主义,贸易紧张局势及其带来的不确定性不仅为全球经济蒙上了阴影,而且相关影响开始波及国际政治领域。早在数个世纪以前,古典自由主义者提出繁荣的贸易有助于抑制战争的爆发,这一理念成为塑造欧洲一体化的基石。然而,两次世界大战的爆发让“贸易带来和平”的观点受到强烈质疑。面对大萧条时期紧张的政治关系和以邻为壑的贸易政策,国际贸易甚至成了冲突之源。伴随冷战的结束和全球经济的日益融合,贸易与冲突再次成为学术界关注的重要问题,但时至今日,这一古老的命题仍未有共识达成。已有的实证文献大多基于双边贸易总量进行分析,忽略了贸易总量背后的结构性特征。国家之间长期持续的贸易失衡,即一些国家拥有大量贸易赤字(如美国、欧洲),而与之对应的贸易盈余则集中在另外一部分国家(如中国、日本及中东和俄罗斯等石油出口国),使得以贸易规模为基础的传统“贸易—冲突”理论和分析框架对现实的解释力大大减弱。

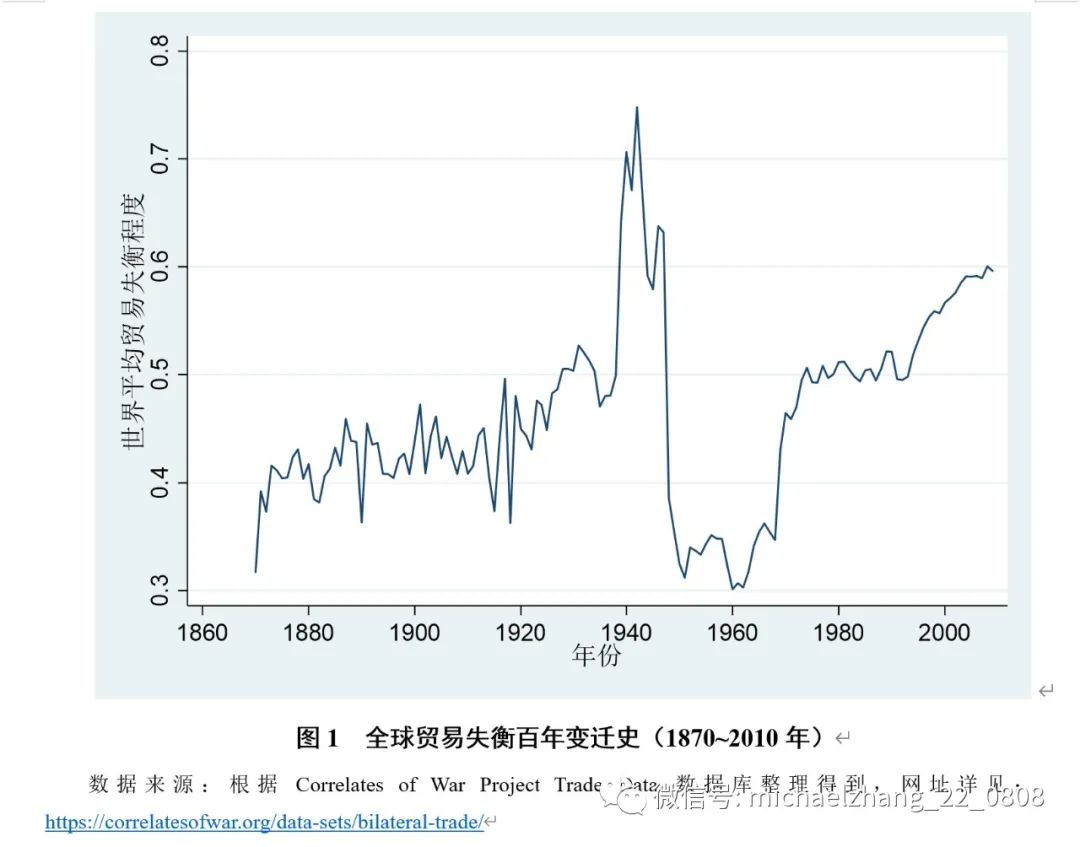

回顾历史,贸易失衡并非国际贸易领域的新现象。如图1所示,金本位时期(1880~1914年),一国外部平衡的经济目标压倒了内部平衡,欣欣向荣的贸易与国际收支自动调节机制并存,“价格—黄金流动机制”使各国贸易失衡的均值始终维持在较低水平。一战爆发,金本位制遂陷于瘫痪,1929年“大萧条”的来临使金本位制走向终结,以邻为壑的贸易政策和对汇率的强力干预也带来了各国经常账户的剧烈波动,二战爆发前夕,全球贸易失衡均值达到64.34%,并在随后的战争期间攀升至历史高位(1914~1944年)。伴随战后布雷顿森林体系的建立(1944~1971年),贸易失衡问题得到了快速缓解。然而好景不长,美元危机再次让形势逆转,贸易失衡问题不断恶化。伴随布雷顿森林体系的瓦解,世界经济正式进入有管理的浮动汇率体系时代,资本账户开放和全球金融市场一体化程度不断加深使得全球贸易失衡长期维持在高位(1971~1990年)。尤其是1990年之后,全球贸易失衡出现持续上升态势,进入了长达二十年的上升周期,尽管在08年全球金融危机之后,贸易失衡问题有所缓解,但至今仍处在二战之后的历史性高点。

对于贸易失衡问题的相关研究主要集中探讨贸易失衡的成因及经济后果,对于贸易失衡的国际冲突效应鲜有提及。那么,贸易失衡是否会引发国家间的军事对抗与冲突?当前,中国是全球最主要的贸易顺差国之一,在贸易纠纷不断凸显、中美贸易摩擦升级之际,本文试图基于国际政治经济学的视角,利用全球长达一百四十年的历史数据实证检验贸易失衡的军事冲突效应及根源。本文的主要结论如下:首先,国家之间的贸易失衡对军事冲突产生了显著影响,两国间贸易失衡程度越严重,军事冲突爆发的概率也越高。对根源的分析显示,逆差国往往成为冲突的发起者。一方面,就国内层面而言,当执政者面临更加激烈的政治竞争压力时,贸易赤字往往成为军事冲突的触发器,尤其是当国内经济处于下行周期、就业形势不断恶化时,失衡双方发生军事冲突的概率更高;另一方面,国际层面,国家之间意识形态、政治体制、文化观念的差异并未强化贸易失衡对军事冲突的影响,而顺差国经济规模的不断增长、与逆差国背道而驰的外交政策、尤其顺差国在科技领域的快速赶超使得失衡双方的矛盾不断加剧并最终走向冲突。异质性分析显示,当两国历史上曾经存在殖民关系或者为相邻国家时,贸易失衡更大程度地增加了军事冲突的风险。当失衡的双方中存在超级大国且该国为贸易失衡的逆差方时,也显著提高了军事冲突爆发的可能性。两国之间的联盟关系和签署的自贸协定两种常见的制度性安排亦不能降低贸易失衡对军事冲突的影响。相比更加激烈的战争,中低级别冲突发生的概率更大;此外,贸易失衡的恶化所诱发的军事行动更多的以改变目标国现行的政治经济制度甚至推翻执政当局为目的。

本文其余部分的安排如下:第二部分是相关文献的回顾和述评;第三部分为贸易失衡影响国际冲突的理论分析;第四部分是研究设计,包括模型设定、变量说明与数据来源;第五部分是计量模型回归结果及分析;第六部分为贸易失衡触发国际冲突的根源检验;第七部分为异质性分析;第八部分为结论和政策含义。

二、文献综述

本文的研究主要与两类文献有关:一类为全球经济失衡的成因及影响研究,另一类为国际贸易与国家间冲突的研究。

经济失衡通常泛指国家之间贸易的失衡。对于全球经济失衡问题,有大量国内外文献集中讨论其成因。一些学者提出了全球储蓄过剩论,尤其是顺差国的储蓄过剩。张明基于一般均衡的角度进一步指出美国的储蓄不足与东亚国家、石油输出国的储蓄过剩共同导致了失衡的发生。罗纳德·麦金农(Ronald I. Mckinnon)等学者则认为不合理的国际货币体系才是全球经济失衡的根源。张幼文、姚洋等国内学者认为全球化、国际分工、人口等长期性因素更具有解释力。关于全球经济失衡的影响,多数学者从经济学(如全球金融危机)的视角探讨全球经济失衡的后果,且至今仍无共识达成。全球金融危机过后,学者们提出全球经济失衡正是本次金融危机的关键原因。

国际贸易与国际冲突的相关性是国际政治经济学者长期关注的重要议题,多数学者从双边贸易额的角度考察贸易与战争的关系。部分学者继承了自由主义的观点,即“贸易和平论”,如约翰·奥尼尔(John R. Oneal)和布鲁斯·拉西特(Bruce Russett)、所罗门·波拉切克(Solomon W. Polachek)、哈弗德·赫格尔(Havard Hegre)、埃里克·加兹克(Erik Gartzke)、郎平等学者利用不同时期的跨国样本实证发现贸易往来显著降低了国家之间爆发冲突的概率。究其原因,一方面,鲁道夫·拉梅尔(Rudolph J. Rummel)、保罗·科利尔(Paul Collier)和安克·赫费尔(Anke Hoeffler)以及拉菲尔·鲁文尼(Rafae Reuveny)等学者从机会成本的角度进行解释,指出两国之间频繁的贸易往来使彼此发动战争的成本大幅度提高,同时经济领域的合作机制可以逐步扩展和外溢到政治领域,因此,贸易的繁荣使国家之间更倾向于合作而非对抗;另一方面,埃里克·加兹克(Erik Gartzke)和詹姆斯·莫罗(James Morrow)等人并不认同上述解释,他们利用“信号理论”重新解释了内在机制:贸易可以作为国家发送威慑信号的可信手段,从而有助于和平解决争端,而且贸易还能消除各国之间的信息不对称,建立新的沟通与协调机制,防止战略误判并提供解决争端的新途径。同时,弗雷德里克·陈(Frederick R. Chen)进一步指出,与第三国的贸易也可能带来额外的冲突机会成本,当两国可能发生冲突时,其中一国如果与对手的盟友加强贸易联系,则在冲突发生之后,就可以通过经济制裁的手段削弱对手的盟友实力,进而惩罚对手。随后他基于1951~2010年的跨国数据实证验证了上述观点。然而,与潜在冲突国的双边贸易依赖并不能抑制冲突的发生。布兰登·金恩(Brandon J. Kinne)在前人研究基础上指出,贸易与冲突的关系不仅仅取决于双边贸易额,同时还取决于多边贸易网络,他利用网络分析重新拓展该议题的研究,结果显示,贸易网络中心地位能够单方面抑制冲突,越是位于网络中心节点的国家,陷入冲突的可能性越小。

然而,不少学者却得出了截然相反的结论:即“贸易冲突论”。詹姆斯·莫罗(James Morrow)和哈里森·瓦格纳(R. Harrison Wagner)利用博弈论的框架分析显示,如果贸易相互依赖使得其中一方变得更易于妥协,反而会加剧冲突,并且菲利普·马丁(Philippe Martin)等也指出贸易开放程度越高的国家越有可能与它国发生冲突。近年来相关文献也关注到了出口商品的相似度,如韩·多瑞生(Han Dorussen)和休·沃德(Hugh Ward)等学者指出,出口相似产品的国家由于在国际市场上的竞争而更容易导致军事冲突的爆发。此外,也有少数学者提出双方的政治体制、共同的地理边界、甚至领导人的个人特质往往成为二者相关性的约束条件。贸易导致国家冲突爆发的根源如下:一方面,国际贸易利益分配的不均进一步恶化了国家间财富的不平等,进而产生更多的摩擦和冲突;另一方面,不对称的相互依赖导致冲突倾向的出现,多边贸易开放度的提高能够降低一个国家对某一特定贸易伙伴国的经贸依赖以及冲突的机会成本,进而使得冲突爆发的可能性上升。

近年来上述研究不断拓展,如崔承焕(Seung-Whan Choi)指出相关研究忽略了民族主义这一重要变量。他认为当国家领导人通过鼓吹民族主义增强政治合法性时,贸易将不再带来和平,反而该国与贸易伙伴国发生冲突的可能性大大增加。贸易和平论并不像相关学者所认为的那样可靠,在民族主义抬头的时代,贸易难以抑制战争。此外,曾雨棱(Yuleng Zeng)指出贸易—冲突研究的重点是经济相互依存是否以及如何抑制国家间冲突的发生,但战争理论表明,冲突的发生与冲突的结束有着内在的联系。他将二者结合起来,通过使用消耗战模型来阐释经济相互依赖与冲突持续时间之间的关系,认为各国通过权衡遭受新一轮经济破坏的相对战争成本与赢得冲突的潜在利益进行决策。尼赞·费尔德曼(Nizan Feldman)等人认为海军力量使贸易一体化发起国能够更容易地减少对特定贸易伙伴及其盟友的贸易依赖。海军能力对冲突参与国在冲突期间寻找替代性贸易伙伴和降低冲突的贸易成本等能力具有重要影响,从而影响贸易与冲突之间的关系。

国内学者对该问题研究也日益深入。部分学者认为,经济相互依赖能够带来更加和谐的政治关系。如庞铭辉和敖杏林的实证研究证明经济相互依赖确实显著提升了国家间的政治关系,邝艳湘的研究也得出了相似结论。但高程和部彦君提出,国家间密切的经济相互依赖关系在特定情形下不仅难以为两国政治关系保驾护航,甚至可能成为国家间矛盾的“导火索”,并通过对典型国家案例的研究剖析国家行为背后的逻辑,总结崛起大国面对三类国家关系(战略竞争阶段崛起国与霸权国的关系、地区主导权出现转移或松动时崛起国与区域大国的关系、崛起国与霸权国价值观高度一致的亲密盟友的关系)时“经济压舱石”失灵甚至适得其反的情形。还有部分学者的研究表明,贸易对冲突影响存在着异质性。如杨攻研和刘洪钟以东亚地区作为研究对象,发现中国与东亚经济体双边贸易额的不断增长推动了政治关系的改善,但各经济体对中国贸易依存度提升却产生了政治离心力,并且各国的政治周期可能在其中扮演重要角色。卢凌宇和胡鹏刚发现贸易并没有显著地降低某些类型的国际冲突再起的风险,但对于中级别和次要的政策性国际冲突,却起到了显著的作用。毛维准认为关贸总协定/世界贸易组织成员资格的确能够在整体上显著降低国内武装冲突发生的可能性,但国际贸易机制对各国国内冲突风险实际上是一种条件性的混合影响。针对中美贸易摩擦的不断加剧,张宇燕和徐秀军提出,中美要克服相互依存的武器化倾向,努力在全球产业链和价值链、全球规则体系和全球治理行动中确保相互依存,从而推动构建以协调、合作、稳定为基调的新型中美关系。

综合前人研究可知,首先,到目前为止,对于全球经济失衡这一问题已有丰富的文献基于经济学的视角进行深入的探讨,尤其是集中讨论了全球经济失衡的成因及其与金融危机的关联,然而,全球经济失衡所引发的国际政治效应鲜有文献关注。其次,对于“贸易与冲突”这一议题的研究,相关实证文献往往选取不同的样本组和特定的历史时期(如冷战时期等),估计结果并不具有普遍性。更为重要的是,多数文献基于双边贸易总额(将进口与出口简单加总)进行实证分析,忽略了两国贸易总量背后的贸易结构和失衡等关键变量,难以获得更具现实解释力的结论。最后,由于经贸往来与政治关系相互影响,模型的内生性问题成为多数实证文献的短板,而且对于根源的讨论也往往停留在理论层面,缺乏经验证据。

基于此,本文试图从军事冲突的视角,基于全球长期历史数据实证检验贸易失衡的国际政治后果,形成对已有研究的重要补充,并进一步从国内和国际层面对失衡影响冲突的根源进行深入挖掘,力求突破现有研究边界形成对已有研究的重要拓展。此外,通过寻找有效的工具变量以处理模型内生性难题,获得更为稳健的结论。

三、贸易失衡影响国际冲突的理论分析

在理论层面,长期持续的贸易失衡往往使一国转变自由贸易立场转而采取更加孤立和保守的贸易政策,激化贸易伙伴国之间的矛盾,提升国家间对抗的风险。根据“最佳关税论”,当一个国家过分依赖进口、贸易逆差持续扩大时,为了增进国家总体福利,政府通常会采取更加激进的贸易保护主义政策。“战略性贸易政策论”也同样指出,为获得国家竞争优势,依靠政府力量减少贸易逆差并将经济租金转移至国内是必要的。经典理论表明,贸易失衡通常催生“以邻为壑”的贸易政策,正如大萧条时期的历史所表明,此类政策往往成为国家冲突之源。同时,“贸易失衡”也时常被发达国家故意夸大来转移国内矛盾。已有研究显示,贸易失衡可能带来经济衰退、破坏金融稳定、扩大不平等等,在逆差国面临多种社会矛盾时,贸易失衡也必将顺理成章地成为政治家可以利用的政治工具,如特朗普政府声称,正是中美贸易逆差导致美国的就业机会减少并因此发起针对中国出口的贸易战。在媒体渲染和政治宣传之下,逆差国民众也将逐渐接受贸易失衡是国内问题的根源之一,从而激发民众的经济民族主义情绪,增强失衡双方的敌视态度,转而支持政治家对贸易伙伴更加激进的外交政策。当贸易双方敌意升级到不可控的地步时,冲突也随时发生。由此,本文提出假说1:

假说1:贸易失衡加剧可能提升贸易伙伴爆发军事冲突的风险。

就贸易失衡加剧军事冲突的国内根源而言,经济周期和政治竞争是重要驱动变量。在经典贸易理论中,出口能够创造就业机会,进口则会减少就业机会。如安妮•克鲁格(Anne O. Krueger)研究发现,出口导向的贸易战略更有利于提升发展中国家就业量,而拉格尼尔德•巴尔斯维克(Ragnhild Balsvik)等人研究表明,来自中国的进口降低了挪威制造业的就业人数,尤其是降低了低技能工人的就业。近年来,越来越多的发达国家将国内经济问题和就业机会的减少归因于中国贸易。大卫·奥托尔(David H. Autor)等人提出的“中国综合症”,认为中国的出口显著降低了美国制造业部门的就业率。如果逆差国失业问题长期得不到解决,将会引发严重的社会问题,国内矛盾也会进一步激化。在此基础上,以转移视线战争理论为代表的战争研究普遍认为国内动荡会促使决策者走向国际冲突,因为挑起国际冲突能够让民众暂时搁置争议、一致对外,从而使领导人在重重统治危机中得以喘息并在短时间内获得较高的民众支持率,进而使得面对统治危机的领导人延长自己的政治生命。因此,当国内经济处于下行周期、就业形势日益恶化之时,贸易逆差将成为政治家挑起冲突的理由,其更有可能对贸易伙伴展示更加强硬的立场以转移国内矛盾,进而大大提高了与贸易伙伴卷入军事冲突的风险。

国内政治在一国对外军事战略制定的过程中发挥着重要的作用,传统的国际关系理论聚焦于国内政治制度对冲突(或战争)的影响。政治竞争作为国内政治体制的重要组成部分,广泛存在于不同类型的政体中。由于在政治中存在可行的反对力量,政治竞争促使领导人对外交政策选择的政治后果进行战略思考。逆差国部分民众抱怨逆差对就业、收入等方面的冲击,若执政者此时面临激烈的竞选压力和选民诉求,则极有可能改变所面临的激励,甚至不惜采取带有重商主义倾向的立场或强硬措施来吸引那些因贸易逆差利益受损的选民的支持。卡蒂亚·克莱恩伯格(Katja B. Kleinberg)和本杰明·福德姆(Benjamin O. Fordham)研究认为,美国议员们对批评中国政策或将中国视为安全威胁的立场严重受到议员所在地区是否崇尚出口导向性政策以及进口敏感性的影响。由此,本文提出假说2:

假说2:当执政者面临本国就业形势不断恶化、更大的国内政治竞争时,贸易赤字往往成为冲突的触发器。

就贸易失衡加剧军事冲突的国际根源而言,国际经济竞争是重要驱动变量。在现实主义学派看来,冲突通常根源于国家竞争和对本国领先优势的维持,国际经济所产生的财富是国际政治的基础,它导致国家间实力的此消彼长以及对国家利益的重新界定和外交政策的调整,这不仅对国际政治体系的稳定产生威胁,甚至可能导致国际冲突的发生。极端情况下,当一个崛起国威胁取代现有主导国时会出现不可避免的混乱,也即主导国和崛起国之间会围绕着领导地位产生冲突,从而使得双方关系进入一个紧张和困难阶段。国家竞争不仅体现在军事、制度竞争上,更体现在经济竞争上,而当前国家经济竞争实质上是科技和人才的竞争。尤其二战以后,技术在战争与国家关系中起着至关重要的推动作用,例如,工业革命带来的科技变革迅速影响到了人类的各种活动,包括战争。与制造业为满足其商业需求而使用科技一样,军队的技术需求通过科技发展得到了满足,更广泛的军事力量得以进入到战争领域。虽然冲突对贸易的变化是敏感的,但是冲突对贸易回应不仅取决于贸易失衡的严重程度,还受到国际经济竞争的制约。各国间经济竞争的强弱,尤其在技术领域的差异方面,会导致冲突倾向和结果的不同。对于贸易失衡的双方而言,顺差国经济规模的扩张、快速的技术赶超更容易引起逆差国的警惕,从而影响贸易失衡走向冲突的可能。由此,本文提出假说3:

假说3:顺差国经济规模增长、科技实力不断增长时,贸易失衡诱发军事冲突的风险也显著增加。

四、研究设计与数据说明

(一)数据来源

(二)计量模型和变量设定

(三)描述性分析

五、贸易失衡对军事冲突的影响及约束

(一)贸易失衡与军事冲突的基础结论

(二)计量模型的内生性问题处理

(三)稳健性检验

六、贸易失衡触发国际冲突的根源检验

(一)冲突的发起者:顺差国VS逆差国

(二)贸易失衡触发国际冲突的根源:国内层面

(三)贸易失衡触发国际冲突的根源:国际层面

七、贸易失衡对国际冲突影响的异质性

八、主要研究结论

本文基于1870~2010年期间全球176个国家所组成的长期历史数据进行了实证研究,试图从多重视角来分析贸易失衡对国家间军事冲突的影响。主要结论如下:

首先,国家之间的贸易失衡对军事冲突产生了显著影响,两国贸易失衡程度越严重,军事冲突爆发的概率也越高。针对可能存在的内生性问题,本文在选取多个工具变量处理了模型内生性并进行多维稳健性检验之后,基本结论仍然成立。随后,本文从国内与国际两个层面寻找上述结论背后的根源与触发机制,检验结果显示当贸易失衡不断加剧时,相比顺差国,逆差国更有可能成为冲突的发起者;就国内层面而言,逆差国的政治周期和经济周期扮演了重要角色,当执政者面临更加激烈的政治竞争压力时,贸易赤字往往成为军事冲突的触发器,尤其是当国内经济处于下行周期、就业形势不断恶化时,失衡双方发生军事冲突的概率更高;在国际层面,国家之间意识形态、政治体制、文化观念的差异并未强化贸易失衡对军事冲突的影响,而顺差国经济规模的不断增长、与逆差国背道而驰的外交政策、尤其顺差国在科技领域的快速赶超使得失衡双方的矛盾不断加剧,以失衡为特征的国际贸易不再是被认为“双赢”,重商主义思潮弥漫之下军事冲突最终发生。此外,当两国历史上曾经存在殖民关系或者为相邻国家时,贸易失衡更大程度地增加了军事冲突的风险;当产生贸易失衡的两国中存在超级大国且该国为贸易失衡的逆差方时,也显著提高了军事冲突爆发的可能性;两国之间的联盟关系和签署的自贸协定两种常见的制度性安排亦不能降低贸易失衡对军事冲突的影响。同时,相比更加激烈的战争,中低级别冲突发生的概率更大;此外,贸易失衡的恶化所诱发的军事行动更多的以改变目标国现行的政治经济制度甚至推翻执政当局为目的。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号