注:本文发表于《经济社会体制比较》2023年第4期,转载请务必注明出处。文中配图摄于盛夏的北京。

内容提要:适逢世界百年未有之大变局,收入分配问题的重要性日益突出,也是未来各国实现经济增长的关键。文章梳理了全球收入不平等的周期性演进、驱动因素和潜在影响。1870年至今,国家内不平等和国家间不平等分别呈现出先降后升和先升后降的特征。长期来看,收入不平等周期性变化的主要驱动力量来自生产要素及其回报率的变化,例如技术进步、教育、全球化和制度因素等,但这并不能解释顶端收入不平等的空前增长。进一步的解释包括政治游说、金融自由化、税收制度、劳动力市场和创新的影响。全球收入分配恶化对国际政治经济的潜在影响有三:一是发达经济体收入分配长期失衡会扭曲政治决策,从而引发信贷扩张和金融监管缺失,最终加大了爆发金融危机的风险;二是诱发民粹主义和逆全球化思潮;三是“长期性停滞”格局的形成。应对措施方面,提高发展中国家的金融包容性和税收覆盖性,加强发达国家的金融监管和税收强度有助于控制不平等的激增。

一、引言

在绝大多数社会中,平等都是一项重要的价值观。不论意识形态、历史文化、主流宗教有何不同,当不平等程度扩大到较高水平后,都会严重影响一国的社会凝聚力,进而可能导致经济停滞、社会矛盾和政治冲突。收入不平等的经济影响主要体现在以下三个方面:

首先,收入不平等会降低经济增长速度。收入分配影响经济增长的一个重要机制是不平等将会降低社会总消费。由于边际消费倾向通常会随着收入增加而降低,如果社会总需求不足主要是由消费不足引发,在贫富分化加剧时,高收入群体消费增加有限,低收入群体消费显著下降,从而降低了总需求。另一个重要机制是影响增长驱动力。例如,结果不平等可能会激励“寻租”行为(Stiglitz,2012),而寻租会带来经济扭曲和资源配置效率下降。当顶端收入者的收入依赖于寻租时,他们有动力促使税收等经济政策变得更加鼓励寻租活动,而非更具生产力的活动。此外,收入不平等还可能会影响低收入者的工作态度和效率,从而降低劳动生产率。

其次,收入不平等会导致社会流动性下降和机会不平等加剧。日益加剧的收入不平等会抑制向上的社会流动性,使得有才华和勤奋的人更难获得他们应得的回报(OECD,2011)。现在的美国不仅是结果不平等最严重的发达国家,也是机会不平等最严重的发达国家之一,这显然与“美国梦”所宣称的机会平等背道而驰(Stiglitz,2012)。“伟大的盖茨比曲线”(即更高的不平等与更低的代际收入流动性正相关)正是描述这一现象,作为收入不平等的主要来源之一,高等教育溢价在代际流动性较低的美国高达70%,而在代际收入流动性较高的加拿大仅为30% (Corak,2013)。

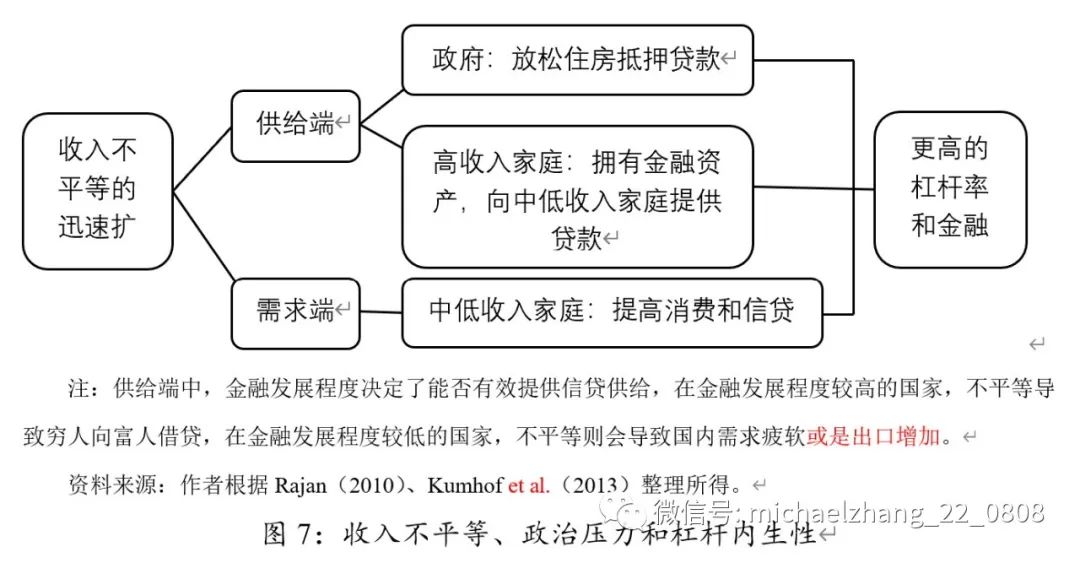

再次,长期的高度不平等会加大金融危机爆发的风险。发达经济体收入分配格局的长期失衡与2008年全球金融危机的爆发密切相关。其主要作用机制有二:一是政府提供的信贷支持。发达国家不平等加剧引发了再分配的政治压力,从而促使政府放松抵押贷款条件,由此导致信贷过度扩张和房地产泡沫(Rajan,2010),提高了政府债务和中低收入家庭的杠杆率;二是政治游说引发的金融监管缺失。游说和竞选等政治因素所引发的金融自由化既是不平等尤其是顶端不平等[1]产生的关键原因,也是金融危机爆发的重要条件(Acemoglu,2011)。这背后反映的是财富对政治影响力的不断上升,高劳动收入者和高资本收入者重叠比例的不断上升,使得同时拥有财富和技能的精英可以轻易成为显著区分于其他人口的上层阶级(Milanovic,2019)。金融监管缺失与金融危机只是这种影响力在一个方面的体现。财富的影响力也体现在宏观政策选择上,自1980年代以来,欧美发达国家不断下调税率和利率,这不仅提高了贫富差距,也使得政府可以进一步通过扩张债务来应对转移支付的增长,而高债务水平往往会带来更高的金融危机风险。

本文的结构安排如下:首先梳理全球收入分配的周期演进,其次剖析全球收入分配周期性变动的驱动因素,再次归纳全球收入分配变动对国际政治经济的潜在影响,最后提出改善全球收入分配的政策建议。

二、全球收入分配周期性演进的特征事实

在工业革命之前,全球经济增速和人均收入长期处于较低水平,但贫富差距十分巨大,主要原因是资本回报率长期高于经济增长率(Piketty,2014)。1980年以来,各国内部的收入和财富不平等均迅速上升。

(一)1870年之后国家内不平等和国家间不平等的变化

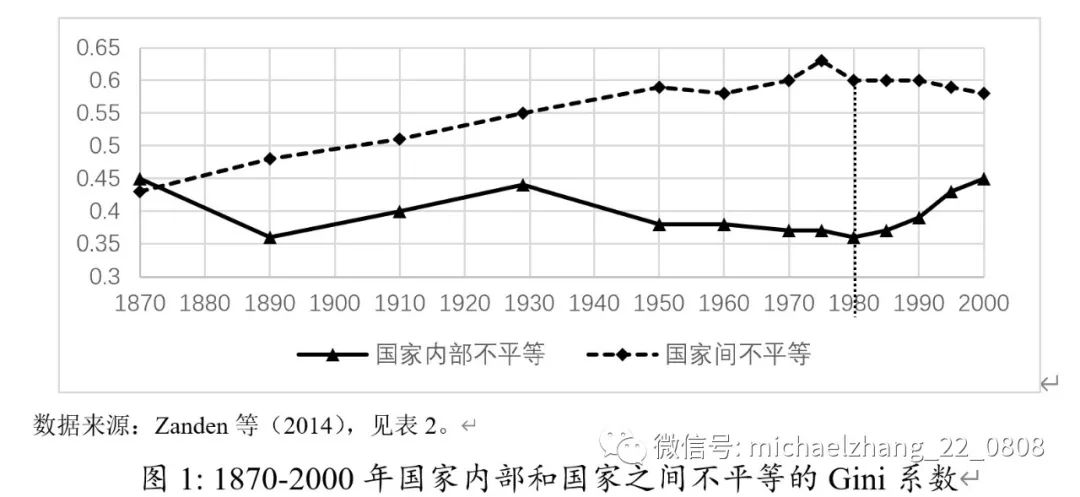

自1870年以来,国家内部不平等和国家之间的不平等呈现出相反的演进趋势(图1),全球不平等的“内部化”趋势正在重演。1870年至1980年,国家内不平等呈现下降趋势,国家间不平等则持续上升;1980年之后,国内不平等尤其是发达国家国内不平等显著提升,国家间不平等则有所下降。

技术进步和全球化对技能溢价的影响对于上述趋势的形成起到了促进作用。工业革命和信息技术的发展提高了全球范围内的生产效率,这不仅促进了发达经济体的经济增长,也提高了国家内部和全球范围内的不平等水平。全球化则导致发达经济体的低技能劳动力的收入下降,高技能劳动力和资本所有者的收入上升,新兴经济体通过贸易和投资等方式步入迅速增长期,从而缩小全球不平等。

(二)1980年至今:国家内不平等迅速上升

近40年来,全球范围内的国家内不平等迅速上升,并表现出顶端收入不平等迅速扩大、中产阶级被压缩和顶端收入和财富不平等高同质性的三大特征。

1. 收入分配的特

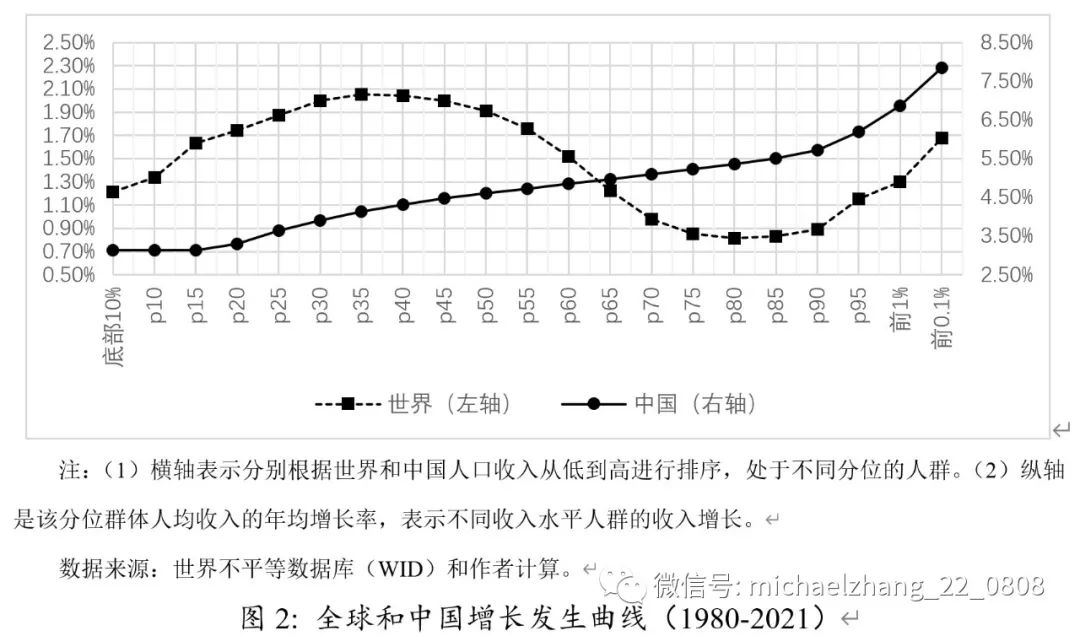

增长发生曲线可以直观地展示出不同收入人群在经济增长中所分配的收益。图2拓展了兰纳和米兰诺维奇(Lakner & Milanovic,2013)的全球增长发生曲线,即著名的大象曲线,对比了更长时间范围内中国和世界的变化。

世界范围内不同收入人群的收入增长呈现出较大的分化:收入增长最快的是略低于中位数的群体,其次是前1%和0.1%的顶部群体,其中中位数群体的代表性经济体是中国、印度和其他亚洲国家[2],尽管增速相似,但是前1%人群的收入增长规模远超中位数人群。收入增长最慢的则是75%-90%分位的人群,主要是发达国家的底部收入人群(Lakner & Milanovic,2013)。

中国的增长收入曲线则表现出完全不同的特征。一方面,改革开放以来,中国的收入增长非常显著,即使是最低水平的年均增长率也高达3.13%,超过了世界增长收入曲线的最高水平。另一方面,中国的人均收入增长速度与收入水平正相关,特别是从前5%人群开始出现了更为陡峭的上升趋势,前0.1%人群在1980-2021年间的人均收入年均增长率更是高达7.85%。

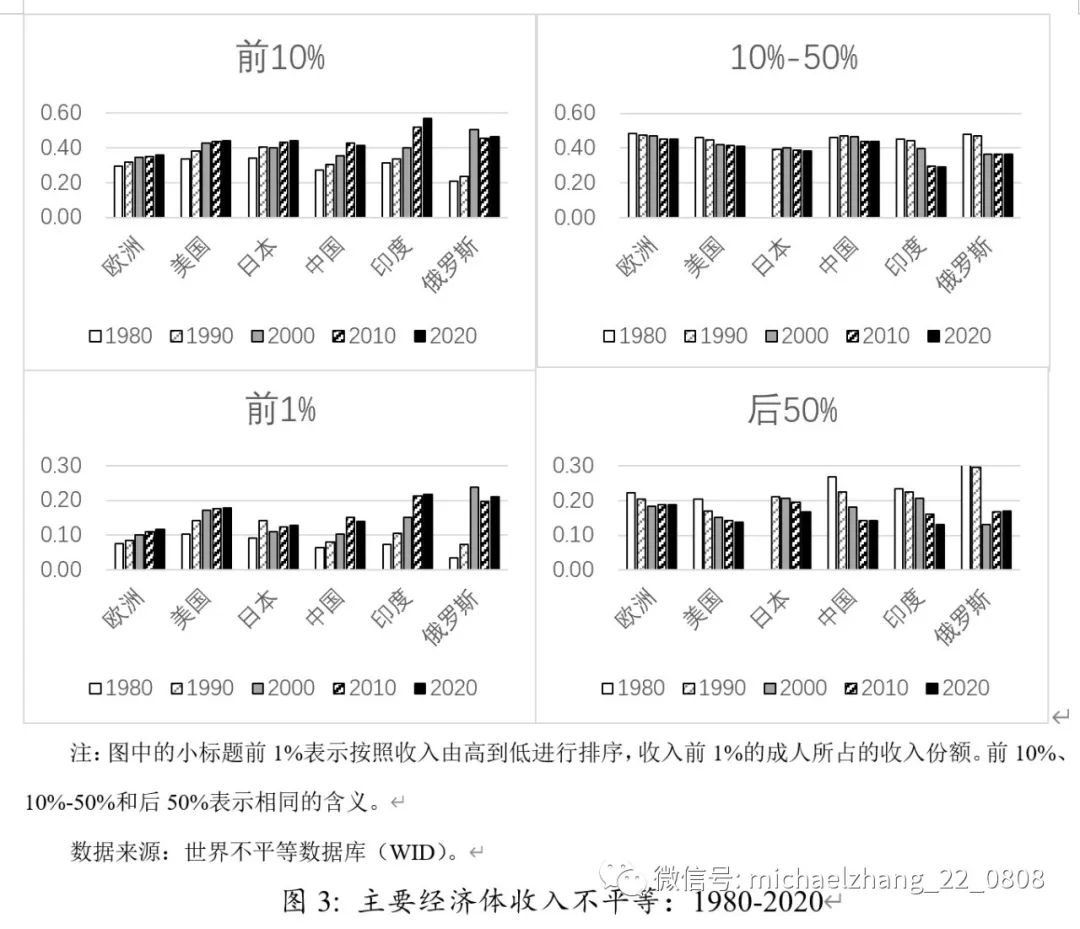

进一步考察主要国家和地区的收入不平等变化(图3)。对发达经济体而言,美国是收入分配恶化最快,同时也是目前收入分配最不平等的发达国家之一。不论是前1%和前10%的高收入者的收入份额增速,还是后50%的低收入者的收入份额降幅,均远超欧洲和日本。对新兴经济体而言,各地区表现出不同特征。亚洲的不平等程度在逐渐下降,但是国家之间存在显著的差异性。中国和印度的收入不平等在近40年间迅速增长,但2010年以来,中国的收入不平等已逐渐趋于稳定,而印度的不平等程度仍在迅速增长。

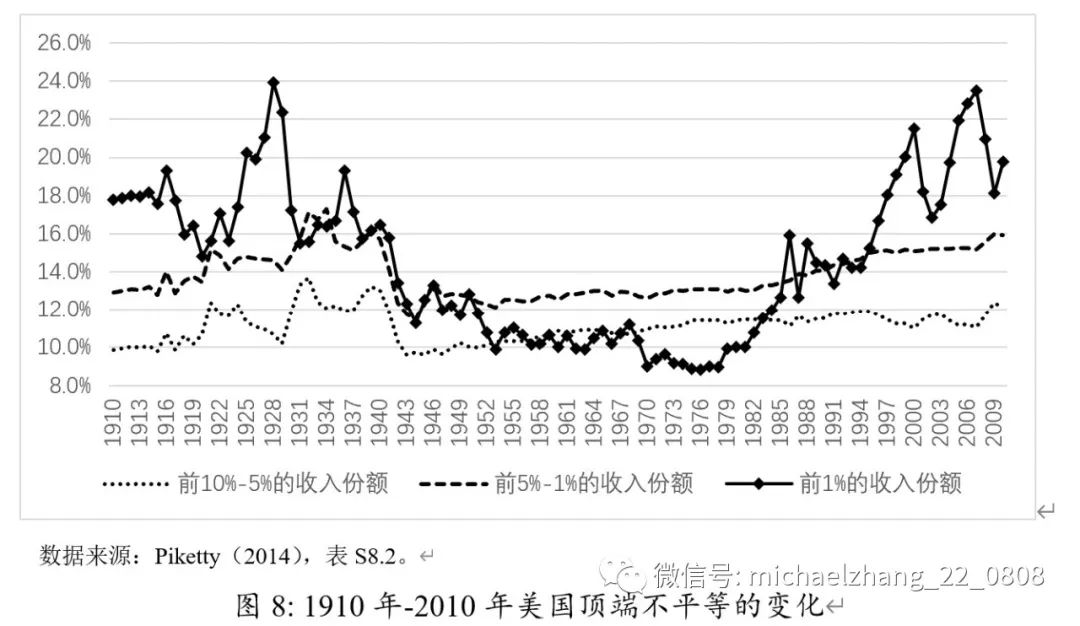

顶端收入不平等迅速扩大是1980年以来收入不平等演进的一个重要特征(图3)。美国的顶端收入不平等尤其引人注目。在1980年,美国前1%高收入者的收入份额约为后50%人口收入份额的一半,到2021年前者已经比后者高出了40%。在2008年全球金融危机爆发前的十年,美国前1%的顶端收入者获得了了实际收入增长58%的好处,远超普通人甚至是其他前10%高收入者(OECD,2015)。

中产阶级不断被压缩则是1980年以来收入不平等演进的另一个重要特征。在OECD的国家中,中产阶级家庭所占人口比例从1985年的64%下降到2015年的61%,而同期内中产家庭与高收入家庭的总收入之比也从3.9下降到2.8。中产阶级的收入增速低于高收入家庭,更远低于房产价格的增长,这提高了中产阶级家庭的债务负担和脆弱性(OECD,2019)。

2. 财富分配的特征

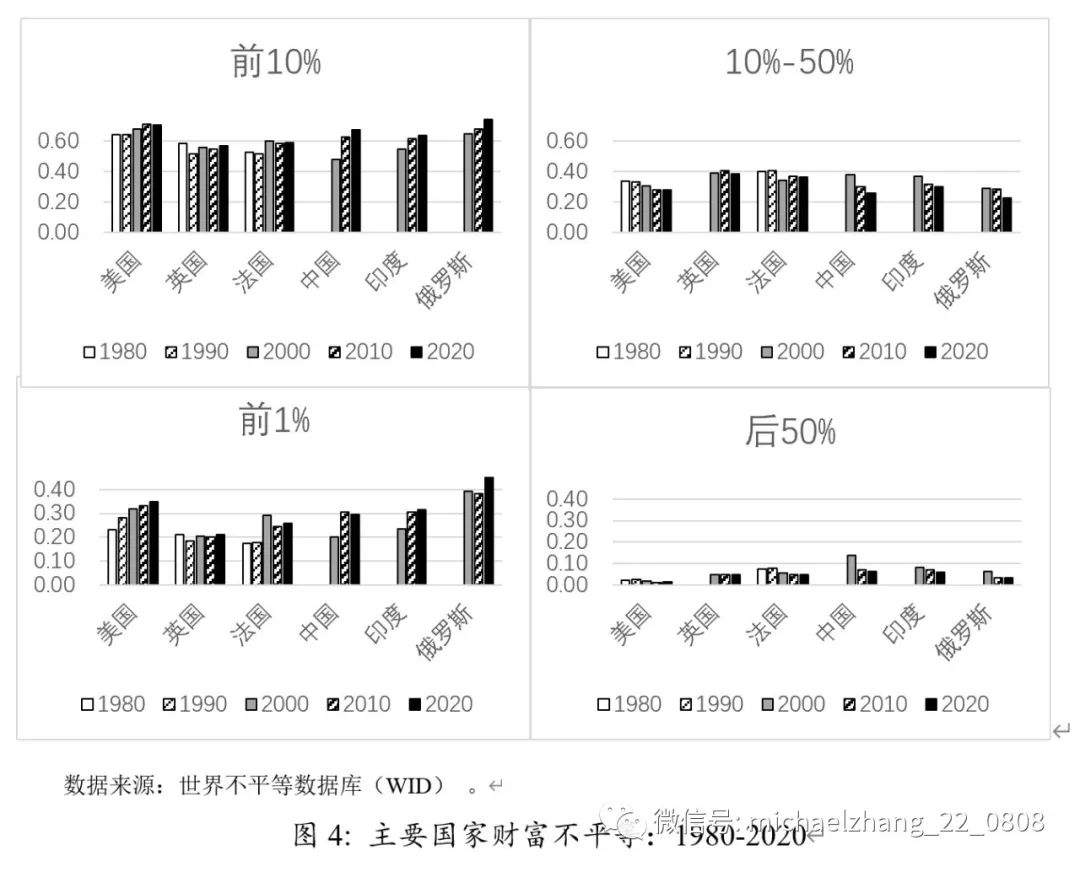

与收入分配相比,财富分配的不平等程度更高,且财富不平等往往更具争议。顶层和底层的贫富差距通常比收入分配更为明显,中产阶级的财富份额相对于收入份额也下降得更快。

如图4所示,美国依然是财富不平等增长最快和最不平等的发达国家,前1%的富人所占财富份额比后90%的群体财富份额高出5个百分点以上。欧洲地区的财富不平等程度相对较低。尽管主要新兴经济体的财富不平等增长迅速且位于较高水平,但是整体来看依然低于美国。

尽管如此,目前美国的财富不平等程度尚未超过二战之前的欧洲。这是因为现代美国的不平等更多地建立在最高劳动收入的大幅增长上,而不是建立在财富高度集中的基础上(Piketty & Saez,2014)。这也是现代美国不平等的重要特征之一,即顶端收入不平等和财富不平等出现了高同质性(Berman & Milanovic,2020)。2018年资本收入前10%的美国人同时也是劳动收入前10%的比例达到30%,且这一比例仍在快速提升。这不仅会降低代际流动性,还会提高经济精英的自由度,使财富对政治的影响力不断上升(Milanovic,2019)。

3. 新冠疫情后收入不平等进一步扩大

在2020年新冠疫情冲击下,全球收入不平等将会进一步加剧。一方面,疫情冲击会对低收入者造成更加严重的损害。IMF的一项研究表明,2000年以来的5次流行病[3]导致五年后基尼系数平均上升了1.5%,只受过基础教育的人的就业率平均下降了5%以上,受过高等教育的人则几乎没有受到影响(Furceri et al.,2020)。此外,低收入者可能没有足够的储蓄来应对失业或者收入下降的风险,也可能不得不降低对教育的投入。

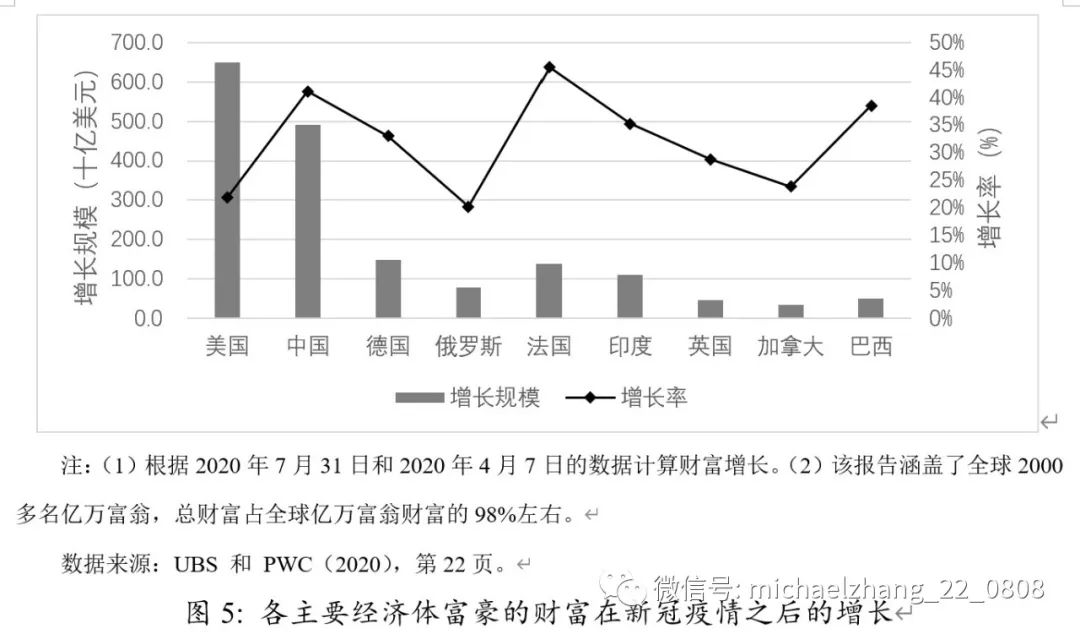

另一方面,新冠疫情冲击进一步扩大了顶端财富不平等。瑞银和普华永道关于全球亿万富豪的一项研究显示,在疫情爆发后最严重的四个月内全球亿万富豪的财富总量激增30%,这主要得益于发达经济体在疫情后采取的极度宽松货币政策以及资产价格的V型变化。不过,富豪财富的增长同样存在严重的行业分化,科技和医疗业远超平均水平,而娱乐、材料和金融服务业则低于均值。从国别来看(图5),按疫情前后各主要经济体亿万富豪财富增长规模和增长速度排序,增长最多的三个国家分别是美国、中国和德国,增长最快的三个国家分别是是法国、中国和巴西(UBS & PWC,2020)。

4. 库兹涅茨曲线真的存在么?

如上所述,笔者对收入不平等的周期演进进行了回顾,发现20世纪以来全球国内不平等的发展呈现U型趋势。在1980年之前,发达经济体国内不平等的走势符合库茨涅兹曲线。但在1980年之后,以美国为代表的发达国家国内不平等持续攀升,并且在2008年全球金融危机和2020年新冠肺炎疫情之后进一步扩大,这说明收入不平等并不会无条件地随着经济增长先升后降。

关于库茨涅兹曲线究竟是已经失效,还是存在周期性变化,目前仍存在不同看法。以皮凯蒂(Piketty,2014)为代表的观点认为,收入不平等并不会随着经济增长先升后降,1940年至1980年期间的国内不平等下降更应当被视作一种历史异常现象,主要是由于战争、大萧条以及相关管制和财政政策引发的(Piketty & Saez,2014)。

而米兰诺维奇(Milanovic,2016)则认为,可能会有多个库茨涅兹曲线存在。一战的爆发是由国内分配不公所引发的消费不足、对外直接投资和控制投资所在地等问题内生引发的,而目前以美国为代表的发达经济体步入了第二个库茨涅兹周期。未来收入不平等的下行可能源自内生的政治变化、创新溢价的消失、低技能偏向的技术进步、教育进步和全球收入趋同。

目前来看,学术界至少已经达成两点共识。其一是过高的不平等特别是顶端不平等非但不能促进经济增长与就业,反而会产生相反作用,现有的顶层富豪并不是重大技术革新的发明者,他们更擅长的是寻租和占有财富,通常会导致经济总蛋糕和原先相比显著缩小(Stiglitz,2012)。其二是尽管收入分配不会简单地随着经济增长而发生周期性变化,但是收入分配的确会受到一系列因素的驱动。在不同时期和不同国家,收入分配的主要驱动力量各不相同。

三、全球收入分配周期性变化的驱动因素

驱动收入分配周期变化的主要因素是生产要素及其价格的变化,具体而言,是指资本收入份额和不同技能水平劳动力的相对供求。前者可以解释财富不平等为何如此巨大,以及收入不平等中的财产性收入部分;后者则解释了不同技能劳动者的收入差异。

资本收入份额α=r*K/Y反映了资本在社会总产出中的回报比例,其中r表示资本收益率或是资本边际产出,K/Y表示资本产出比。资本收入份额越高,不平等程度通常更高。将α分解为K/Y的变化(即资本深化程度),以及K/Y和r的相对变化。后者取决于资本和劳动替代弹性σ。当σ大于1时,资本与劳动是替代关系,此时增长率的放缓会导致不平等的扩大,这也正是不平等将会持续扩大的关键论据,因为随着经济发展资本往往会更容易替代劳动力(Piketty & Saez,2014)。但是学术界对于σ的测算仍然存在较大争议,中期来看,资本增进型生产率可能会发生比较大的变动,这与皮凯蒂的假设相悖,如果在计量细节中对有偏向的技术变革做出假设,那么资本劳动替代弹性通常会小于1(拉瓦尔,2022)。

不同技能水平劳动力的相对供求则会对技能溢价产生影响。长期来看,教育和技术进步共同决定了对不同技能劳动力的供求和收入不平等。影响高技能劳动力供给的主要因素是教育。教育扩张会增加高技能劳动力的供给,教育不平等则会导致代际流动性和技能溢价上升,分别对技能溢价产生向下和向上的压力。技能偏向型的技术进步和全球化则会通过影响高技能劳动力的需求改变技能溢价。

(一)近年来驱动收入分配不平等周期性上行的主要因素

对于发达国家或是发展中国家而言,近年来收入不平等上升的最重要原因都是技术进步和全球化收益没有得到合理分配。而金融深化和制度因素则可以解释为何发达国家内部同样存在不平等的严重分化。

1. 技术进步

事实上,技术进步被认为是近年来OECD国家收入不平等加剧的最大原因,约三分之一的收入差距来自技术进步的影响(OECD,2011)。技能偏向和资本偏向的技术进步都会提高收入不平等。所谓的“高等教育溢价之谜”(Acemoglu,2002),正是由于技能偏向型技术进步的速度超过了美国大学毕业生增长的速度,这一现象同样也发生在中国(徐舒,2010)。资本偏向型技术进步是劳动收入占比下降的重要原因,约80%的劳动份额下降可归因于技术进步(OECD,2019),随着机器和自动化技术的使用,收入从工人流向了资本所有者。此外,数字技术的发展具有指数化的增长、广泛的红利、无穷的创新、市场的超级明星效应等特征,同样也改变了现有的不平等格局(布莱恩约弗森、麦卡菲,2014)。

2. 全球化

全球化尤其是贸易全球化国内收益分配的不合理,是近年来发达国家收入不平等加剧的重要原因之一。此外,金融全球化也会加剧收入不平等。

贸易全球化提高了全球范围内的生产效率和经济增长水平,但是以不同的方式改变了各国内部的收入分配格局。对于发达经济体而言,贸易全球化对于收入差距的影响主要有三个渠道:一是对本国低技能劳动力的需求下降;二是全球价值链的演变有利于资本所有者和管理者(Bourguignon,2015);三是进口品降低了国内生活消费品的价格,提高了低收入者的实际工资。不难看出,前两个渠道扩大了收入不平等,后一个渠道缓解了收入不平等。对于新兴经济体和发展中国家而言,贸易全球化可以通过出口增长促进就业,从而缩小收入不平等(张川川,2015)。

金融全球化有利于提高国际资本配置效率,但资本流动的增加被证明会广泛地加剧收入不平等(Freeman,2010)。其中FDI提高不平等的影响最为明显,对发达经济体而言,本国工厂的迁移和外包降低了对本国低技能劳动力的需求。对新兴经济体而言,FDI在发展中国家通常投向相对高技能的产业,提高了新兴经济体对高技能劳动力的需求。此外,FDI还可能通过技术外溢效应或扭曲劳工和环保政策等机制提高东道国不平等(王志鹏、李子奈,2003;郑新业等,2018)。

3. 金融发展程度

关于金融发展与不平等的关系,现有理论常常给出看似相互矛盾的预测。总体而言,在缩小不平等方面,拓宽金融渠道会让较贫穷的人群受益,且金融覆盖面的广泛性比金融深化的程度更为重要。

一方面,金融发展会减少不平等,因为更发达、更具包容性的金融市场可以提高弱势群体的经济机会从而降低不平等(Greenwood & Jovanovic,1990)。金融抑制则会明显提高不平等。中国金融抑制的主要形式是官方利率低于市场利率,其背后的原因是政府战略对重工业等资本密集型产业的倾斜,这实际上形成了一种居民补贴企业的财富分配机制(陈斌开、林毅夫,2012)。

另一方面,金融发展也会通过诸多机制提高不平等。对于发展中国家而言,金融深化的初期可能会扩大收入差距(Dabla-Norris et al.,2015),已经拥有较高收入和抵押品的富人会更容易获得资金,这与金融门槛和信息不平等有关。布里等(Brei et al. , 2018)则将发达经济体收入不平等的上升归因于从银行到金融市场的金融结构变化。此外,金融资产投资收益也是财产收入不平等的主要来源之一(宁光杰,2016)。

4. 制度因素

技术进步和全球化可以解释收入不平等在全球范围内上升以及发达和发展中国家之间的差异,但是不能很好地解释发达国家内部不平等的分化为何如此巨大。除了金融因素外,制度因素可以更好的解释这一问题。

对于发达经济体内部的不平等差异,一个解释是民主会提高富裕阶层事实上的权力,将税率控制在自己满意的点上(Acemoglu et al.,2015)。美国已是发达经济体中最不平等的国家,在模仿美国经济模式的国家中,如英国,其不平等程度也会更高(斯蒂格利茨等,2017)。类似的情形也发生在拉美等新兴经济体,过高的不平等会通过特殊利益集团不断寻租的方式,进一步造成制度僵化(陈斌开,2021)。

另一个解释则是,为了规避制度监管,资本可能会通过避税天堂来逃避应有的税收义务,这不仅会影响到财富不平等的估计,还会直接提高不平等。企业可以注册在避税天堂,但是实际生产销售却在其他地区,还可以通过构建多个注册公司,隐藏自身与资产的联系。例如,美国企业海外利润之中被记录在6个避税天堂中的部分高达55%(Zucman,2014)。

制度因素也会对中国等新兴经济体的收入差距产生影响,由此产生的地方不平等在经济增长放缓的情况下更容易引发社会不满(Milanovic,2019)。例如市场化、民营化、分税制改革及由此引起的各地招商引资竞赛等,在提高增长动力的同时,也提高了资本的议价能力;政府行为不规范等制度因素也会影响收入不平等,如企业非税负担的增加(王小鲁、樊纲,2005)。

(二)驱动顶端收入不平等的因素

许多研究表明,前1%和0.1%顶端收入水平的空前增长在近年来的空前增长并不能用教育、技术或是贸易全球化等传统的收入不平等驱动因素来解释,更重要的原因可能是金融自由化、政治游说、税收政策和创新。

1. 金融部门租金与金融自由化

金融业的迅速发展和金融自由化是顶端不平等扩大的重要原因。金融业迅速扩张在很多方面加剧了顶端收入不平等,最明显的是金融业从业人员收入通常非常高。在欧洲,他们占到收入最高1%人口的五分之一,尽管他们只占劳动力总数的二十五分之一(OECD,2019),但在金融危机爆发后,他们不需承担与高收入相匹配的责任。从进入金融等高收入行业的影响因素来看,社会、家庭关系和户籍等非生产率因素发挥了更重要的作用,这不仅体现了金融部门租金的结果不平等,更反映出其机会不平等(陈钊等,2009)。

此外,更为重要的则是在政治游说和竞选背景下的金融自由化,来自金融业的游说和培养的政治候选人致力于推动金融自由化,这引发了金融监管的缺失,不仅扩大了顶端收入不平等,也是金融危机爆发的重要条件(Acemoglu,2011)。

2. 税收制度

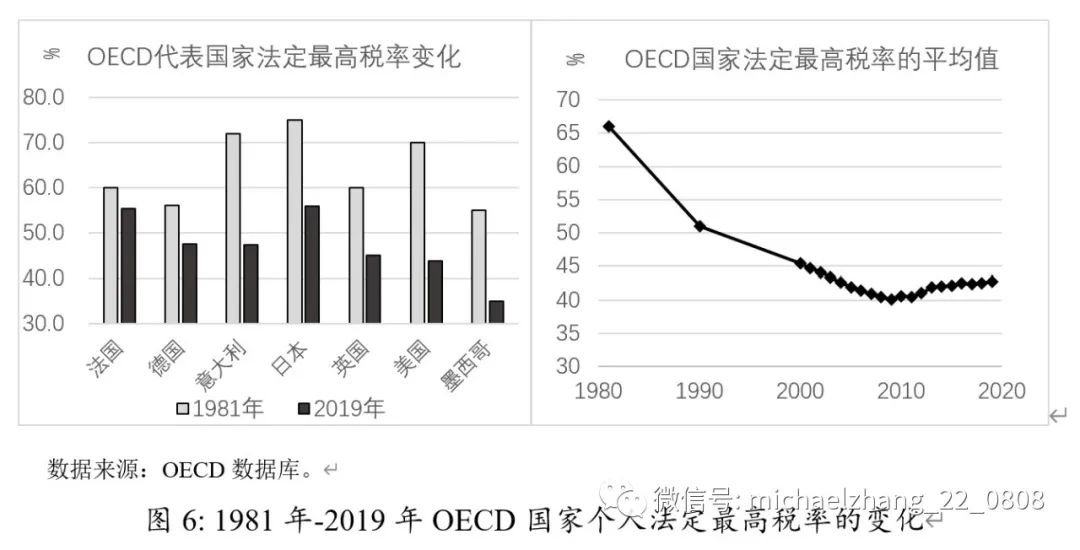

税收制度尤其是最高税率的大幅下降是顶端收入不平等加剧的另一个重要原因,它为顶端收入在一些国家(如美国)激增而在另一些国家仅略有增加提供了解释。在过去的四十年里,许多发达国家的最高税率大幅下降,这使得前1%的顶端收入者可以保留更多财富(图6)。重要的是,这种影响更多是来自寻租而非劳动力供给的变化。边际税率对顶端收入份额的影响渠道有三种:劳动力供给、避税和高管的薪酬议价,其中只有劳动力供给弹性是唯一实际因素(Piketty et al.,2011)。除最高税率外,例如财产税和遗产税负担的下降趋势,也使得高收入者得以积累更多财富并维持财富的代际传递性(OECD,2015)。

3. 劳动力市场的超级明星和股票期权制度

市场对于最有才能劳动者的竞争是导致顶端收入不平等的重要因素(Bénabou & Tirole,2016)。随着劳动力市场尤其是顶端劳动力市场的全球化,高技能劳动者的流动性大大增加,行业顶端和行业后面人群之间的薪酬差距持续拉大。高等教育溢价的异质性是顶端收入不平等的重要来源,技术显然不足以解释如此巨大的差异(Corak,2013)。例如,在前10%的劳动者中,许多人也拥有高技能,但并没有享受到1%的劳动者对应的超级薪酬。

来自劳动力市场的另一个解释是高收入者取酬方式的变化(OECD,2015)。近几十年来,顶端劳动者中收入中越来越多的部分以价值不菲的股票期权的形式支付。这一变化的初衷是对“委托-代理问题”的回应,但是这也可能助长经理人的短视思维,在短期内以损害公司长期前景为代价来提高公司股价以从中获利。

4. 创新租金与创造性破坏

假设增长是由各个部门内部的创新尤其是创造性破坏所推动的,那么在已有创新者获得创新租金和创造性破坏降低旧租金的共同作用下,对顶端收入不平等产生此消彼长的影响。创新是导致美国等发达经济体顶端收入不平等上行的重要原因,但是与更广泛的不平等指标不相关或是负相关(Aghion et al.,2019)。琼斯和金(Jones & Kim,2018)认同现有创新企业家对于提高生产率和市场份额的努力会提高顶端收入不平等,但提出了创造性破坏会使得旧创新过时从而降低顶端收入不平等,二者的相互作用决定了顶端收入不平等。

整体来看,创新因素尽管会扩大顶端不平等,但对经济的影响仍然是正面的。然而,与寻租相关的因素,例如政治游说及其带来的金融自由化和最高边际税率的下降等,这些都会对经济增长和金融稳定造成负面影响。

四、收入分配失衡的潜在影响

不平等与经济增长的关系较为复杂,来自生产率差异、努力程度和创新的不平等对于经济增长整体是有益的,但由寻租产生的不平等显然不利于经济增长。相对增长而言,不平等对经济稳定的威胁可能更为重要。

(一)不平等与经济不稳定

有证据表明,不平等恶化与发生在重要国家且最具破坏性的银行危机密切相关,但这种联系并不适用于大多数国家或危机(Morelli & Atkinson,2015)。从机制上来看,不平等至少在债务失衡和金融自由化方面对经济稳定造成了威胁。

1. 杠杆的内生性与信贷扩张

不平等导致经济不稳定的第一个机制是应对不平等的政策选择所引发的债务失衡。1980年以来收入不平等的迅速扩大引发了调整再分配的政治压力,美国政府选择通过信贷宽松和放松贷款审核条件,使低收入家庭可以通过抵押贷款来支付住房和消费支出,由此导致信贷热潮和房价上涨。2007年,当房价上涨趋势逆转后,金融危机随之爆发(Rajan,2010,即“拉詹假说”)。对于中国的研究也发现,收入不平等显著提高了中国家庭杠杆率,低收入家庭的住房负债的上升(尹志超等,2021)。

2.政治因素与金融自由化

不平等导致经济不稳定的第二个机制是驱动不平等的政策因素所引发的金融自由化。如前所述,金融自由化对顶端不平等的上升至关重要。而当不平等来自政治因素导致的金融自由化时,会对经济稳定造成更大威胁。在1929年和2008年两次重大金融危机爆发前,美国前1%的顶端收入份额都迅速攀升至历史高点,而在1%-10%之间的高收入者收入份额的变化则相对平缓(图8)。

对于2008年全球金融危机而言,金融自由化比房地产信贷宽松发挥了更加重要的作用(Acemoglu,2011)。首先,类似的危机也发生在没有房地产泡沫但同样没有加强金融监管的法国、德国、意大利和瑞士。其次,美国金融业一直在尝试削弱房利美和房地美的地位,早在1984年,金融业就推动了《二级抵押贷款市场增强法案》的通过,将没有政府特许企业参与的金融产品同等对待。最后,在危机发生后,许多关键金融机构得到了巨额援助,而低收入房屋所有者却并没有得到任何援助。

在民主政治的背景下,政治因素是如何导致金融监管放松、收入差距扩大以及金融危机爆发的呢?其根本原因是民主提升了富裕阶层事实上的权力,他们可以通过政治游说等方式来影响政策制定过程(Acemoglu et al.,2015)。通过统计1988、1990和1992年国会代表的投票可发现,参议员高度响应高收入投票者,中度响应中收入投票者,而基本不响应低收入投票者(Bartels,2018)。游说更多的贷款机构往往倾向于从事风险更高的贷款,在危机期间也出现了更高的不良贷款率(Igan et al.,2012)。来自金融业的游说不仅进一步提高了顶端收入不平等,也增加了金融风险和危机隐患。

(二)不平等与长期性停滞

2013年,美国前财政部长萨默斯在第14届国际货币基金组织年会上重新提出了“长期性停滞”假说(Summers,2014)。该假说的核心观点在于,全球的均衡实际利率在2008年金融危机爆发之前就已经降为负值,由于社会总消费的下降,以及企业投资意愿长期低于社会储蓄,这将会引发社会总需求持续不足。

不平等的扩大从多个方面加剧了“长期性停滞”格局。首先,收入不平等会降低社会总消费水平。由于边际消费倾向随着收入增加而降低,贫富分化下,会在很大程度上压缩穷人的收入和消费,导致社会总消费和总需求的下降。其次,收入不平等也会导致经济扭曲和投资下降。一些人认为,不平等有助于激励企业家创新。但正如斯蒂克利茨(Stiglitz,2012)所指出的,如今的不平等在很大程度上与顶层富豪的寻租行为有关,这通常会显著缩小经济蛋糕,并挤压小企业的生存空间和投资意愿。另一个证据是,对顶端富豪增税并不会降低经济增长率(Piketty et al.,2011)。再次,收入不平等会影响低收入家庭的教育投资,进而损害长期经济增长。不断扩大的贫富差距将导致低收入家庭的教育投资减少,长期来看,教育资源配置效率的降低将损害长期经济增长。

最后,不平等和“长期性停滞”之间存在相互作用。一方面,随着财富差距的扩大,富裕人群将更多资金投向房地产市场和资本市场,这并没有提高经济中实体部门的增长率。另一方面,面对“长期性停滞”格局下的需求疲弱和危机冲击,各主要货币当局在很长一段时间内采用超低利率和宽松信贷来维持经济增长和金融稳定,进一步扩大了财富不平等。更重要的是,经济不平等可能会演变为政治不平等,例如,在21世纪初面对经济衰退风险时,美国政府原本可以通过降低中产阶级税负、增加对基础设施和教育的投资来应对,但布什政府恰恰采取了相反的策略——对富人群体减税(Stiglitz,2012)。

(三)不平等、民粹主义与逆全球化

近年来美国民粹主义与反全球化思潮的抬头与不平等的扩大密切相关。在2016年美国大选中,特朗普将全球化和自由贸易作为重要抨击目标,出人意料地获得了选举胜利,正是因为他获得了众多中下层白人的支持,这部分人群在全球化和移民的冲击下,面临着失业压力、收入下降等经济损失和社会地位的下降。

全球化的确加剧了发达国家国内的经济不平等、中产阶级衰落和失业问题,这也是民粹主义和逆全球化支持者的主要论点。全球化加剧国内不平等的现象在OECD国家更加明显,而在不发达国家却并不明显(Dreher & Gaston,2008)。这佐证了巴瓦格蒂(Bhagwati,1999)的观点,也即反对全球化的一般是发达国家,主要原因是国内不平等的提高和政治因素的考虑。

然而,如前所述,全球化并不是发达国家国内不平等加剧的最重要原因,技术进步和全球化过程中所产生租金的分配才是。事实上,弄清楚当前的不平等格局究竟如何形成的、谁从不平等格局中获得了更大好处,这才是中低收入者更为重要的任务。在当前的全球化利益分配中,顶端富豪和资本所有者才是最大受益者,顶端不平等才是更应关注的问题。这一问题并不能从逆全球化浪潮中得到解决。反全球化并不会改善发达国家民众的生活水平,反而会导致进口品价格上涨和生活成本提高。

如果不能改变现有收入分配格局,继续扩大的贫富差距将会加剧美国等发达经济体国内政治的极化与分裂,损害民众对于政府的信任,威胁政治和社会的稳定性。这些国家的政府将不得不实施民族主义和保护主义的政策,这将对全球化、国际秩序和全球治理带来严重威胁。

五、改善全球收入分配的政策建议

对改善国家间的不平等而言,实现全球收入分配的相对平等主要涉及新兴经济体的发展,以及贫困经济体如何缩小与其他国家的收入差距。对新兴经济体而言,在疫情冲击和发达国家货币政策收紧的背景下,如何稳住经济增长是首要任务。对贫困经济体而言,重点在于如何解决贫困,积极融入全球化可以发挥本国比较优势,逐步降低技术差距。国际援助的有效性则取决于项目的针对性以及受援国的问责机制,从而避免援助流向富裕人群。

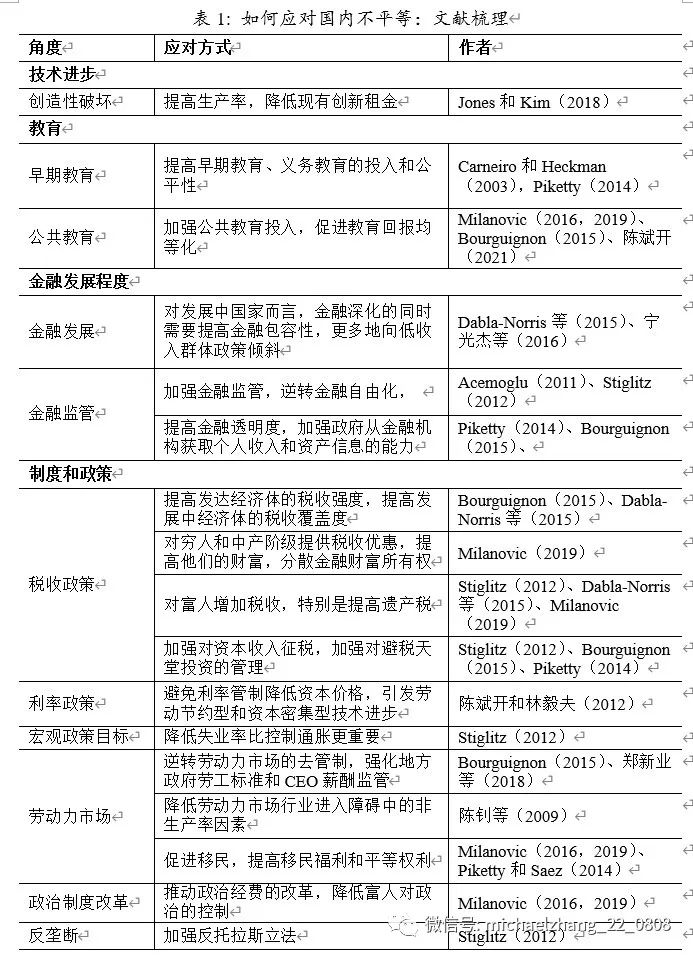

对改善国家内部的不平等而言,基于对全球收入不平等周期性变化驱动因素类型的梳理,本文总结了文献中所给出的政策建议,并归纳在表1中。

制度和政策因素是文献中提及最多的建议。特别是税收制度改革,一方面是提高税收的累进性,另一方面则是税收结构改革,加强对资本税、遗产税和财产税等的征收。此外,税收制度改革在发达国家和发展中国家应当各有侧重。

在教育和技术方面,降低教育不平等是降低机会不平等的最重要环节,其中最有效率和最没有争议的建议是提高早期教育的投入和公平性。技术进步尽管是不平等的最主要驱动因素,但是同样也是提升生产率的必要前提,新的创造性破坏可以在普惠增长效应和破坏现有租金两个方面改善不平等。

对于金融市场的建议也十分重要。对于新兴经济体而言,深化金融市场改革对于经济增长、金融稳定和降低不平等都有重要意义。对于发达经济体而言,加强金融监管的意义重大,降低金融业寻租空间,遏制市场操纵和过度投机,有助于避免顶端不平等的扩大和系统性金融风险的累积。

此外,需要注意的是,尽管全球化也是公认导致不平等扩大的因素,但是反全球化通常不是降低不平等的建议。正如皮凯蒂(Piketty,2014)和达布拉·诺里斯等(Dabla-Norris et al.,2015)所指出的,保护主义不会停止国内不平等,历史上那些期待通过保护主义提高国民生活水平的国家往往会面临巨大的失望。重要的是如何弥补低技能劳动者在全球化过程中受到的损失,例如,推动产业转型升级,提供教育培训,还可以考虑对全球化过程中某些特殊商品征收国际税,如对短期跨境资本流动征收托宾税、对碳排放征税等,从而增加转移支付。

参考文献:

陈斌开,2021:“跨越不平等陷阱”,《国际经济评论》,2021,3:81-101+6。

陈斌开、林毅夫,2012:“金融抑制、产业结构与收入分配”,《世界经济》,2012,1:3-23。

陈钊、陆铭、佐藤宏,2009:“谁进入了高收入行业?——关系、户籍与生产率的作用”,《经济研究》,2009,10:121-132。

拉瓦尔,2022:“《21世纪资本论的经济学模型错在哪里》”,见《皮凯蒂之后:不平等研究的新议程》,余江、高德胜译,北京,中信出版社。

宁光杰、雒蕾、齐伟,2016:“我国转型期居民财产性收入不平等成因分析”,《经济研究》,2016,4:116-187。

斯蒂格利茨、周建军、张晔,2017:“不平等与经济增长”,《经济社会体制比较》,2017,1:46-61。

王小鲁、樊纲,2005:“中国收入差距的走势和影响因素分析”,《经济研究》,2005,10:24-36。

王志鹏、李子奈,2003:“外资对中国工业企业生产效率的影响研究”,《管理世界》,2003,4:17-25。

徐舒,2010:“技术进步、教育收益与收入不平等”,《经济研究》,2010,9:79-92。

尹志超、李青蔚、张诚,2021:“收入不平等对家庭杠杆率的影响”,《财贸经济》,2021,1:77-91。

张川川,2015:“出口对就业、工资和收入不平等的影响——基于微观数据的证据”,《经济学(季刊)》,2015,4:1611-1630。

郑新业、张阳阳、马本、张莉,2018:“全球化与收入不平等:新机制与新证据”,《经济研究》,2018,8:132-146。

布莱恩约弗森、麦卡菲,2014:《第二次机器革命》,蒋永军译,北京,中信出版社。

Acemoglu, D., 2002. “Directed Technical Change.” Review of Economic Studies. 69 (4): 781-809.

Acemoglu, D., 2011. “Thoughts on Inequality and The Financial Crisis.” Technical report, AEA meeting, Denver.

Acemoglu, D., S. Naidu, P. Restrepo, and J. A. Robinson, 2015. “Democracy, Redistribution, and Inequality.” Handbook of Income Distribution. Elsevier. 2: 1885-1966.

Aghion, P., U. Akcigit, A. Bergeaud, R. Blundell, and D. Hemous, 2019. “Innovation and Top Income Inequality.” The Review of Economic Studies. 86(1): 1-45.

Bartels, L. M., 2018. Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age. Princeton University Press.

Bénabou, R., and J. Tirole, 2016. “Bonus Culture: Competitive Pay, Screening, and Multitasking.” Journal of Political Economy. 124(2): 305-370.

Berman, Y., and B. Milanovic, 2020. “Homoploutia: Top Labor and Capital Incomes in the United States, 1950—2020.” World Inequality Lab Working Paper No.17.

Bhagwati, J., 1999. “Globalization: Who Gains, Who Loses?” Globalization and Labor, Tübingen: Mohr Siebeck : 225–236.

Bourguignon, F., 2015. The Globalization of Inequality, Princeton University Press.

Brei, M., G. Ferri, and L. Gambacorta,2018. “Financial Structure and Income Inequality.” BIS Working Paper No.756.

Carneiro, P., and J. Heckman,2003. “Human Capital Policy.” In Heckman J. , eds. Inequality in America: What Role for Human Capital Policies? MIT Press.

Corak, M., 2013. “Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility.” Journal of Economic Perspectives. 27(3): 79-102.

Dabla-Norris, E., K. Kochhar, N. Suphaphiphat, F. Ricka, and E. Tsounta, 2015. “Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective.” IMF Staff Discussion Notes. 15(13): 1.

Dreher, A., and N. Gaston, 2008. “Has Globalization Increased Inequality?” Review of International Economics. 16(3): 516-536.

Freeman, R., 2010. “Does Inequality Increase Economic Output?” Controversies about Inequality. Stanford, CA: Stanford University Press.

Furceri, D., P. Loungani, and J. Ostry, 2020. “How Pandemics Leave the Poor Even Farther Behind.” IMF Blog, May 11, 2020.

Greenwood, J., and B. Jovanovic, 1990. “Financial Development, Growth, and The Distribution of Income.” Journal of political Economy, 98(5, Part 1): 1076-1107.

Igan, D., P. Mishra, and T. Tressel, 2012. “A Fistful of Dollars: Lobbying and The Financial Crisis.” NBER Macroeconomics Annual. 26(1): 195-230.

Jones, C. I., and J. A. Kim, 2018. “Schumpeterian Model of Top Income Inequality.” Journal of Political Economy. 126(5): 1785-1826.

Kumhof, M., R. Ranciere, and P. Winant, 2013. “Inequality, Leverage and Crises: The Case of Endogenous Default.” IMF Working PapersNo.29.

Lakner, C., and B. Milanovic, 2013. “Global Income Distribution : From The Fall of The Berlin Wall to The Great Recession.” Policy Research Working Paper No.6719, The World Bank.

Milanovic, B., 2016. Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, Harvard University Press.

Milanovic, B., 2019. Capitalism, Alone: The Future of the System that Rules the World, Harvard University Press.

Morelli, A., and B. A. Atkinson, 2015. “Inequality and Crises Revisited.” Economia Politica. 32(1):31-51.

OECD, 2011. Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, Paris: OECD Publishing.

OECD, 2015. Income Inequality: The Gap between Rich and Poor, Paris: OECD Publishing.

OECD, 2019. Under Pressure: The Squeezed Middle Class, Paris: OECD Publishing.

Piketty, T., E. Saez, and S. Stantcheva, 2011. “Optimal Taxation of Top Labor Incomes: A Tale of Three Elasticities.” American Economic Journal. 6(1): 230-271.

Piketty, T.,2014. Capital in the 21st Century. Harvard University Press.

Piketty, T., and E. Saez, 2014. “Inequality in The Long Run.” Science. 344(6186): 838-843.

Rajan, R., 2010. Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy, Princeton University Press.

Summers, L., 2014. “US Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and The Zero Lower Bound.” Business economics,49(2): 65-73.

Stiglitz, J., 2012. The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future, WW Norton and Company.

UBS and PWC, 2020. Billionaires Insights 2020: Riding The Storm: Market Turbulence Accelerates Diverging Fortunes. United Bank of Switzerland and Price Wterhouse Coopers, Research and Insights.

Zanden, J., J. Baten, P. Foldvari, and B. Van Leeuwen, 2014. “The Changing Shape of Global Inequality 1820–2000: Exploring A New Database.” Review of Income and Wealth. 60(2):279-297.

Zucman, G., 2014. “Taxing Across Borders: Tracking Personal Wealth and Corporate Profits.” Journal of Economic Perspectives. 28(4):121-148.

[1]本文对顶端收入不平等的定义为收入排名前1%的人口所占收入份额,对顶端财富不平等的定义为财富排名前1%的人口所占财富份额。这种定义方式参考了皮凯蒂(Piketty,2014)团队一系列关于最高收入不平等的研究,数据来源则是在这一系列研究基础上构建的WID数据库。

[2]在1980年,中国、印度和亚洲(除中东外地区)的人均收入约位于世界p20、p15和p35分位, 2021年,中国、印度和亚洲(除中东外地区)的人均收入约位于世界p70、p40和p60分位。

[3]分别是非典型肺炎(2003),甲型H1N1流感(2009),中东呼吸综合征(2012),埃博拉出血热(2014)和寨卡病毒感染(2016)。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号